和算の歴史(2)

吉田光由と『塵功記』

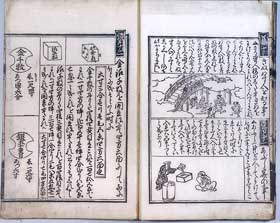

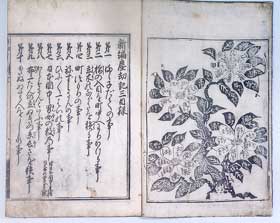

『割算書』が刊行された元和8(1622)年頃、佐渡の百川治兵衛(1580~1638)は『諸勘分物』という巻物の算書を著している。おそらく、この頃になると算法塾がいくつも現れ、そこで教える教師が自分で算法書を書くようになったようだ。この本はその一つなのかもしれない。 毛利重能の塾に通っていた人で吉田光由、今村知商、高原吉種は有名であるが、この中の吉田光由は毛利から学ぶものがすぐになくなったため、吉田の一族である角倉了以とその子素庵に中国の算書として名高い『算法統宗』(1598、程大位)を学んだ。 『算法統宗』によって力をつけた吉田は、この本を手本として日本の社会で使われる様々な数処理の方法を明らかにした算法書を書いた。そろばんの計算法から始まる実用的な問題を利用別に編集し、『塵劫記』として寛永4(1727)年に刊行した。 書名を付け序文を書いたのは京都嵯峨の天竜寺の老僧である玄光である。書名からは庶民向けの感じは受けないのだが、刊行すると一般の人たちから歓迎されて、著者に断りもなく勝手に出版される始末であった。 吉田も対抗して少しずつ内容を追加し、色刷にしたり工夫して再販した。吉田自身では寛永6(1629)年ころ、8年、11年と改定している。この後熊本に18年まで滞在していたが、帰京した寛永18(1641)年の11月にかなりレベルの高い『新篇塵劫記』を刊行している。

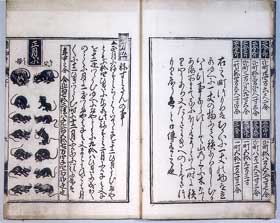

寛永6年ころから追加された内容には遊戯的な問題が登場する。一般にはこの問題の方が『塵劫記』の代表的な問題と思われているくらいである。 大きく立派な挿絵がついたものが多く、「ねずみ算」「まま子立て」「倍増し問題」「からす算」「油はかり分け算」「絹盗人算」「百五減算」「薬師算」など後に『塵劫記』の目玉とされる内容は初版にはない。

寛永16(1639)年に今村知商(~1668)は『竪亥録』という漢文で書かれた算法書を刊行していた。吉田は対抗してか、あるいは『塵劫記』程度のことしか知らないのに大きな看板を揚げて熟を開いている人に対してか、帰宅した年に『新篇塵劫記』を刊行した。 この中には答を付けない12問もの問題が巻末に出されていた。「遺題」といわれるものである。現代から見れば難問ではないが、当時の人にとっては難問であった。解けた人はそれを公表してほしい、と吉田は述べている。遺題の解が現れるのは12年も経った承応2(1653)年のことである。

(佐藤健一)