教科書の印刷(1) 木版

印刷の種類には、基本的に凸版・凹版・平版などがあります。版の形状による区別で、版にインキがどのように着くかによって違うのです。凸版はインキの着くところは盛り上がっていて、そこに着けます。凹版はインキが着くところはへこんでいます。平版は平らな版の文字の部分だけにインキを着けて印刷するのです。平版はどうして平らなのに文字のところだけインキがつくのは不思議です。そのことは後の平版の項目でお話します。今回は最初ですので凸版方式からお話したいと思います。

家庭で使うはんこは印鑑ともいいますが、インキはでっぱった苗字に着け、書類などに押して使いますので、凸版方式です。凸版のなかで版材にサクラ(桜)、カツラ(桂)、ホオ(朴)などの木を使うのが木版です。版材には金属やゴムなども使われます。

木版は江戸時代までの印刷の主流でした。教科書に限らず、読み物や浮世絵、お経までほとんどすべてに使われていたのです。

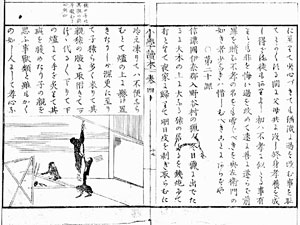

東書文庫には明治初期に教科書の印刷に使われた木版(図1-1 明治15(1882)年『小学読本』那珂、稲垣撰)が保存されています。大きな板に2ページ分が彫られています。木版で印刷する紙は和紙で普通、半紙を使います。この紙に一度に2ページづつ印刷してふたつに折って綴じて本にするのです。

木版を作るのには、書家と彫り師で版をつくり、摺り師が印刷します。この三者の気心があっていないと良い本はできません。著者の書いた原稿を書家は和紙にていねいに文字を書きます。これを板に裏返しにして貼りつけると文字は裏返しになって透けてみえます。彫刻刀で文字に沿って削ると木版ができます。どのページも同じような体裁になるように、大きさの等しい枠をつけます。この枠は摺るときに文字を傷めないようにする役目もあります。版は2ページになるので、その中央(版心)に書名・上下巻・ページ数(丁つけ)・出版社名(版元)が書き込まれます。上の例では「小学讀本 巻四 一九丁」です。

印刷方法は、版面に剥毛で墨をつけ、和紙を乗せ、その上からバレン(馬楝)でまんべんなく押さえつけて紙に墨がよく着くようにして印刷をします。バレンは竹の皮でくるんだ丸いものです。浮世絵も木版ですから同様にバレンでこするので刷るではなく、摺るという字を使います。

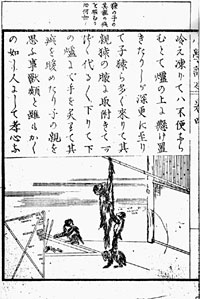

木版が使われたのは明治時代だけではなく、昭和になっても使われていました。教室の黒板の脇に掲げて説明するのに使った「掛け図」は判が大きいので木をつなぎ合わせて木版を作ります。昭和17(1942)年の『初等科習字』の筆文字は6ミリくらいの厚さの板の片面に彫ったもの(図4-1,4-2)です。これは木版そのままで印刷せずに、蝋で型をとって複版をつくって印刷します。複版については別に説明します。

挿絵にはふつうの木版ではなく木口木版も使われましたが、このことについては次回に紹介します。

(板倉雅宣)