14.文庫余話‐その3 エンゲルト・ケンペルの『日本誌』

『日本誌』(東書文庫蔵)1727年英訳版

ケンペル(E.Kaempfer 1651~1716)はドイツ北部の都市レムゴ出身の医師・博物学者である。ケンペルが活躍した17世紀末の欧州は、地動説が認識され始め、科学的・合理的なものの見方の追究が始まった時代であったが、一部に魔女裁判が根強く残っていた。江戸時代、長崎の「出島」のオランダ商館医として来日したケンペル、ツュンペリー、シーボルトは「出島の三学者」として名高い。3人とも年一回定例化した商館長(カピタン)の江戸参府に随行し、時の将軍に謁見している。ケンペルは7年の歳月をかけ元禄の日本にやって来た。そして窮屈な出島に2年滞在し、帰国後持ち帰った膨大な資料・記録をもとに、まず『

1683年3月、学業を終えた31歳のケンペルは、スウェーデン王がペルシャへ派遣する使節団の秘書官となり、一路ペルシャを目指した。遠い国への未知の旅を熱望する冒険者には好機到来であった。ロシアのサンクトペテルブルグからモスクワに寄り、カスピ海北部に出て南下し、ペルシャのイスファハンに到着したのは翌年3月であった。モスクワではまだ少年のピョートル1世に拝謁した。その印象を非常に聡明であると書き残している。その後、ペルシャ王との謁見を終えると、ケンペルの心のうちに、さらに東方への旅への強い意欲がわき上がり、使節団の職を辞す。手を尽くしやっとのことで東インド会社(世界初の株式会社で艦隊を保有した近代的貿易会社)の上級医の職を得て、インド及び中国を目的地とした。1685年11月、東インド会社の商隊と共にイスファハンを出発、翌月ホルムズ湾の交易港バンダルアッパースに着くが、迎えたのは過酷な環境下の2年半の生活であった。この土地は気候状態が悪く、世界で最も汚く不健康とケンペルは記している。ペルシャでの経験、観測は『廻国奇観』に詳しい。 1688年8月、

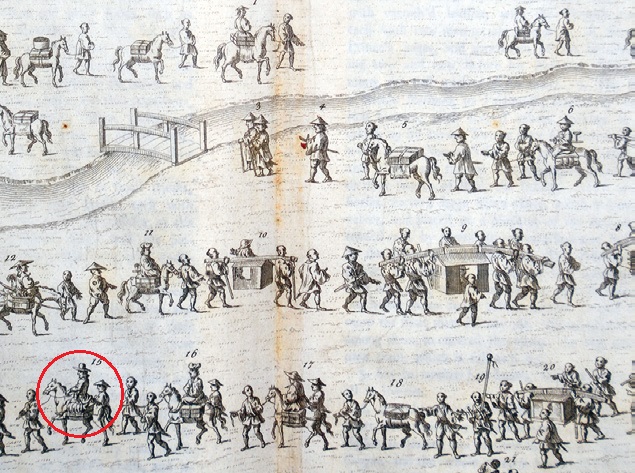

江戸参府旅行図(○がケンペル)

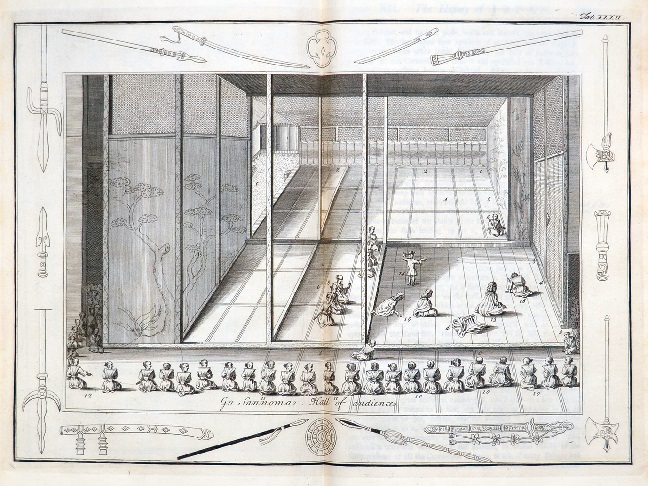

江戸城での綱吉との謁見の図

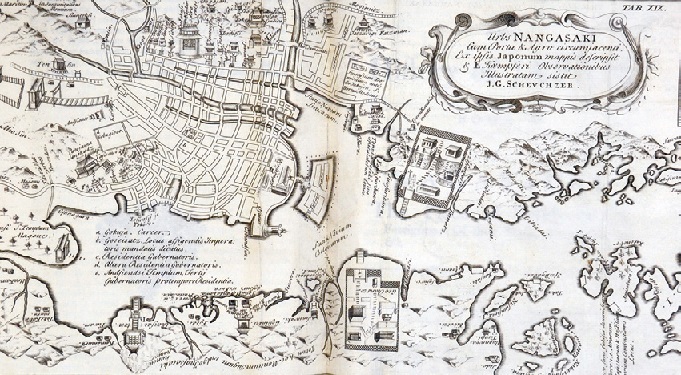

出島の商館医という職を紹介された時、ケンペルは飛びついた。1690年9月、ケンペルを乗せた木造帆船ワールストローム号は二度の嵐を乗りきり、やっと長崎の港に入った。ケンペルは江戸参府で五代将軍綱吉に二度拝謁し、日本では「犬公方」と呼ばれていた綱吉を善良で公正賢明な君主と述べている。『日本誌』は日本の地理的概要に始まり、動植物、気候、言語、教育、天皇・将軍の歴史、庶民の生活、宗教祭祀、江戸参府と京都の寺院、長崎と対外貿易などを包括的に記している。ケンペルは歴史家・西洋の優越者の眼からではなく、一人の観察者として見た

(ボダルト=ベイリー著、中直一訳『ケンペル』ミネルヴァ書房2009年刊を参照)

長崎港の地図(中央に出島)

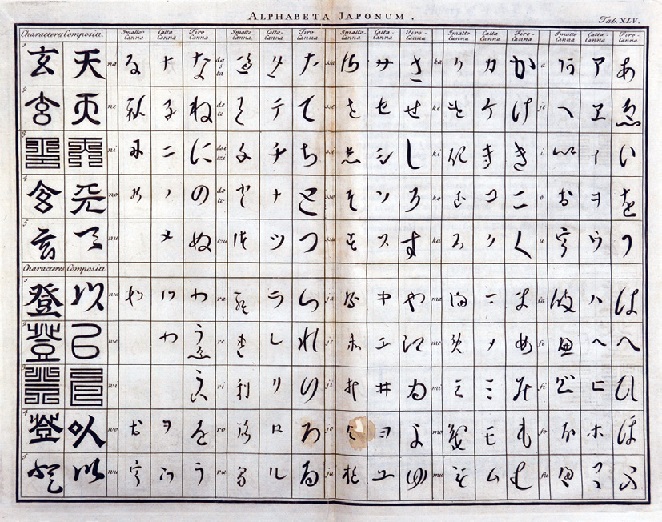

日本語の一覧表

(荒井登美也)