11.芝蘭堂

2017年7月

江戸期には、オランダ語を通じて西洋の学問や技術を受容するための蘭学塾が広がった。改革のために実学を重んじた8代将軍吉宗が、キリスト教に関係のない「漢訳洋書」の輸入を解禁し享保5(1720)年、野呂玄上や青木昆陽にオランダ語習得を命じたことに端を発する。幕府は当初、キリスト教を禁教とし、貿易も徐々に制限し、西洋文明の摂取を拒んでいたため、オランダ語の翻訳能力は長崎の通詞だけが有する状況であった。解禁の約50年後、安永3(1774)年杉田玄白や前野良沢らにより、『解体新書』が刊行され、ここから日本の蘭学が萌芽する。「蘭学」とは、杉田玄白の『蘭学事始』によると『ターヘル・アナトミア』の翻訳グループが付けた名称である。杉田玄白は小浜藩江戸中屋敷に「天真楼」という蘭学塾を開いていた。玄白は『解体新書』により蘭学の第一人者になり、天真楼には多くの弟子が集まった。後に「芝蘭堂」を開く大槻玄沢もその一人である。

大槻三賢人像(JR一関駅前、正面が玄沢)

大槻玄沢は一関藩出身の医学者にして蘭学者である。名は茂質、玄沢は通称。杉田玄白と前野良沢から1字ずつを貰い玄沢とした。玄沢は一関藩の藩医の長子として生まれ、13歳の時同じ郷里の医師建部清庵に師事し、早くから医学,語学に才能を示した。22歳の時江戸遊学を許され、清庵の薦めで杉田玄白の私塾「天真楼」に入塾し医術を学びながら前野良沢にオランダ語を学んだ。天明5(1785)年長崎遊学を許された玄沢は、長崎に4か月滞在し、阿蘭陀通詞の本木良永や吉雄耕牛らと交わり、オランダ語の力を磨いた。翌年江戸にもどった玄沢は江戸詰の仙台藩医に抜擢され、本材木町に居を構え、蘭書の翻訳や西洋文化の手引書の執筆に邁進する。その後一時帰郷し、天明8(1788)年家族を呼び寄せ三十間堀(現在の銀座)に転居し、『蘭学階梯』を著し蘭学界の地位を確立する。翌年芝蘭堂を開き多くの人材を育てた。残された資料によると、開塾からの入門署名血判者は38年間で94名に上り、署名のない弟子も多く、総数は全国から優に100名を超えていた。

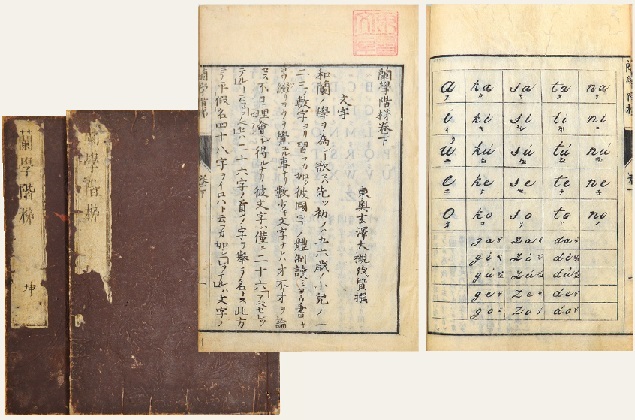

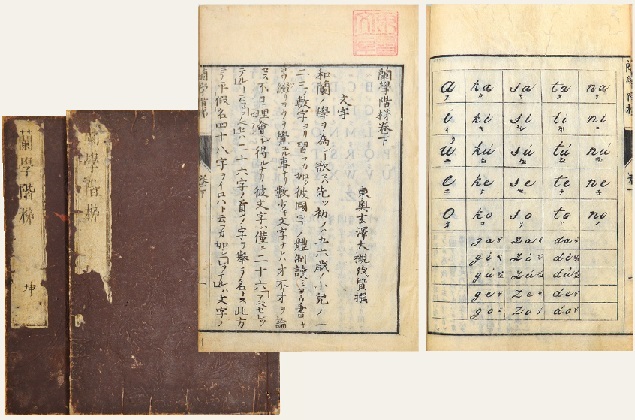

蘭学階梯 天明8年:大槻玄沢著(東書文庫蔵)

初版の『解体新書』は誤訳が多かったため、師の杉田玄白は玄沢にその改訂を命じた。玄沢が中心になり多くの蘭学者を集め、寛政2(1790)年に改訂に着手。『重訂解体新書』はその8年後完成をみるが、全13巻が刊行されたのは大幅に遅れて文政9(1826)年であった。その時、玄白は既に亡く玄沢も翌年(1827)没する。享年71であった。また玄沢は寛政6(1794)年に長崎から江戸へ出府した阿蘭陀商館長(カピタン)と初めて対談し、これを機に芝蘭堂に多くの蘭学者や愛好家を集め「新元会」を催した。世にオランダ正月と謂われる。太陽暦の正月を祝う西洋風パーティは年中行事となり、玄沢の子・玄幹が死ぬまで44回続いた。玄沢の学問態度は真に開放的であり、一大拠点となった芝蘭堂から蘭学が日本中に広がり、医学・科学の発展に貢献する。そして、日本における西洋の国力、科学技術力、文化への注視は、やがて徳川封建体制批判の芽を育て、新しい日本を創るうねりへと成長した。まさに私塾の教育力である。

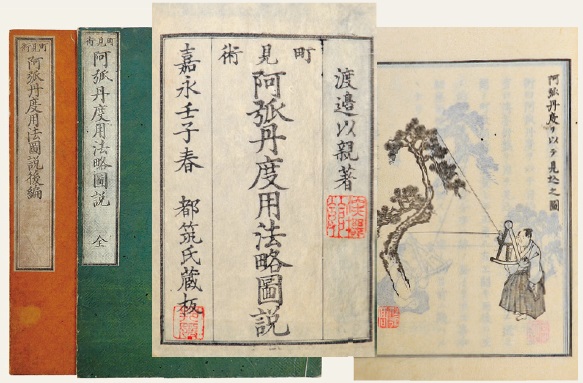

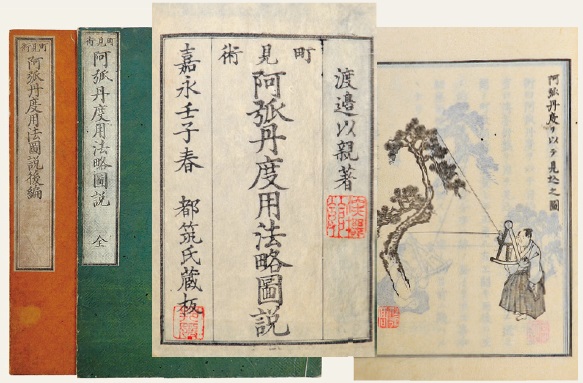

阿弧丹度用法図説 嘉永5年:オランダ由来の測量術の本(東書文庫蔵)

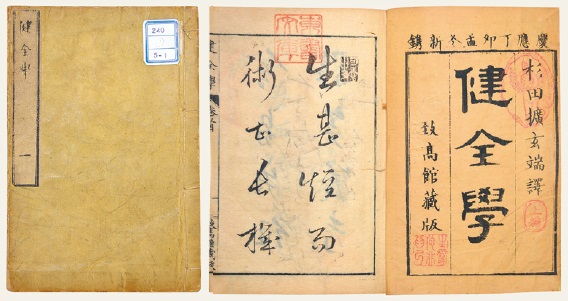

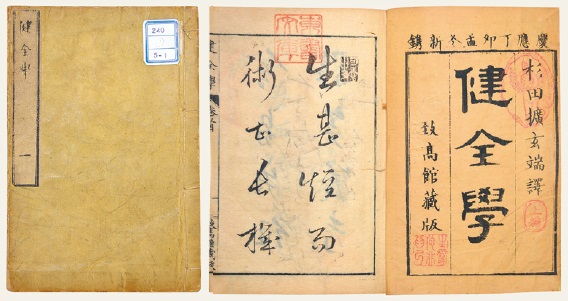

健全学 慶応3年:杉田玄端(玄白曾孫)オランダ語翻訳書(東書文庫蔵)

(荒井登美也)