7.松下村塾‐その1

2017年4月

松陰像(東書文庫蔵)

吉田松陰が叔父玉木文之進から私塾「松下村塾」を引き継ぎ教育に当たったのは、安政3(1856)年8月から安政5年12月までの2年4か月に過ぎないが、この塾から激動の時代を走り新しい時代を造った多くの人材が輩出した。『松下村塾記』には「学は人たる所以を学ぶなり」とある。塾生名簿は現存しないが、文献によれば、著名な門下生には久坂玄瑞、高杉晋作、吉田稔麿、入江九一、伊藤博文、山県有朋、前原一誠、品川弥二郎、山田顕義などがおり、総計で約90名余りが松陰の教えを受けたと言われている。

松下村塾

19世紀になると、アメリカは西部開拓を進めて太平洋に進出し、ロシアもシベリア開拓に意欲を持ちはじめ、イギリス,アメリカ,ロシアの船が薪水を求めて日本近海に現れ、幕府は外交政策の変更を迫られる転換期を迎えていた。天保元(1830)年、松陰は長州、萩の東郊松本村に家禄26石の杉百合之助の次男として生まれた。幼名虎之助。天保5年叔父で山鹿流兵学指南の吉田大助の養子となるが、翌年吉田大助死去により6歳にして吉田家当主となる。家禄57石。天保11年11歳にして藩主毛利敬親の「親試」(*藩校明倫館で学業成績の優れた者が藩主に御前講義をする制度)で山鹿素行の「武教全書」戦法編三編を進講。これにより松陰の英才ぶりが広く城下に知られた。しかし、アヘン戦争で「清」が西洋列強に大敗したことを知り、山鹿流兵学が時代遅れであると痛感すると、嘉永3(1850)年九州に遊学する。嘉永4年、ついで江戸へ遊学し佐久間象山に師事する。松陰はさらに江戸から熊本藩士宮部鼎三らと東北遊学に出る。途中、水戸滞在は30日に及び、尊攘志士のバイブルといわれた「新論」の著者会沢正志斎(*水戸藩士で水戸学の思想家にして、9代藩主斉昭の教育係り)と面談を重ねている。松陰の尊王攘夷思想の根底に「水戸学」の尊王論と会沢正志斎が深く影響している。東北遊学の折、松陰は通行手形が間に合わず、それを承知の上で出発し脱藩行為を犯してしまう。その結果、嘉永5年末、士籍剥奪のうえ家禄没収、杉家「育(*他人と養子関係を結ぶことで身を立てる道を拓く制度)」となるが、同時に藩に10年の諸国遊学を願い出る。明けて嘉永6年遊学許可が下る。藩主や重役たちの松陰への庇護の気持ちが窺える。

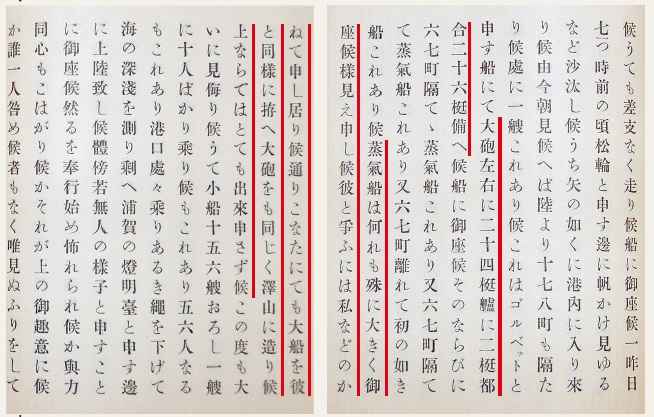

遊学許可が下ると松陰は再び江戸を目指した。6月3日、松陰が着くのを待っていたかのように、外輪蒸気軍艦2隻、帆船軍艦2隻でペリーが浦賀に来航した。松陰は浦賀に急行しその偉容を偵察した。その時の模様を師の佐久間象山は「浦賀便り」で次のように記している。【大砲左右に二十四梃艪に二梃都合二十六梃備へ‥‥蒸気船は何れも殊に大きく御座候樣見え申し候。彼と爭ふには私などのかねて申し居り候通りこなたにても大船を彼と同様に拵ヘ大砲をも同じく澤山に造り候上ならではとても出來申さず候】(*中學讀本巻三、明治44年大日本圖書:東書文庫蔵)松陰も初めて黒船を見て大きな衝撃を受けた。この2か月後松陰は「将及私言」を著し、藩主に死を覚悟し【長州藩が諸侯の先頭に立ち日本の国防を充実させ、墨夷を討つ】ことを進言している。黒船を目の当たりにしたこの時点ではまだ蹈海(密出国)の計画はない。(次号に続く)

浦賀便り(中學讀本明治44年、東書文庫蔵)

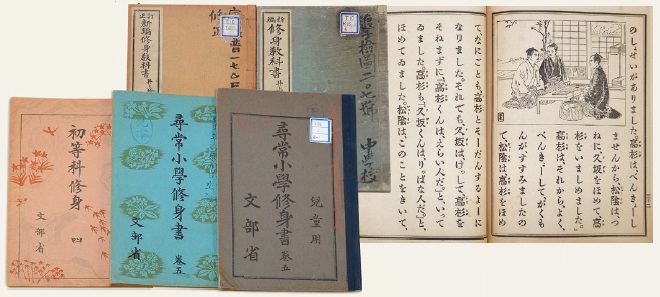

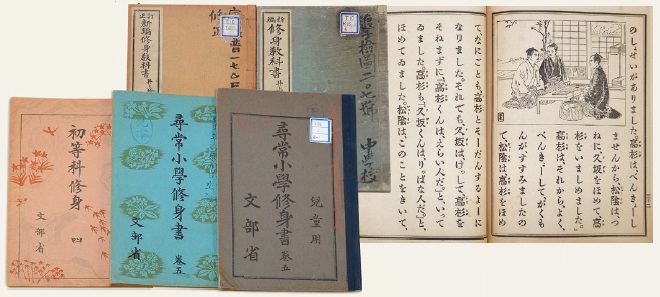

松陰を扱った明治~昭和修身教科書

(荒井登美也)