1.近世日本の教育を概観する

ドイツの考古学者で実業家のハインリッヒ・シュリーマンは慶応元(1865)年世界旅行に出て「清」に続き日本を訪れ、江戸見学をした際のことを著書の中で次のように書いている。〈…まるでガラスのように光り輝く漆器や蒔絵の盆や壺等を商っている店はずいぶん沢山目にした。模様の美しさといい、セーブル焼きに勝るとも劣らぬ陶器を売る店もあった。絹織物を商う店が多いのには驚いた。男女百人を超える店員が働き、品数の豊富さといい、パリの最も大きな店に引けを取らない。〉と日本の織物、工芸技術の質の高さ、商業の発達ぶりを描写している。さらに〈このほか、たくさんの下駄屋、笠屋、提灯屋、いろいろな教養書や孔子、孟子の聖典を売っている数軒の本屋の前を通った。本は実に安価でどんな貧乏人でも買えるほどである。…〉『シュリーマン旅行記 清国・日本』(ハインリッヒ・シュリーマン著、石井和夫訳、講談社学術文庫1998年)このあたりの記述は当時の庶民教育のすそ野の広さと水準の高さを示すものである。

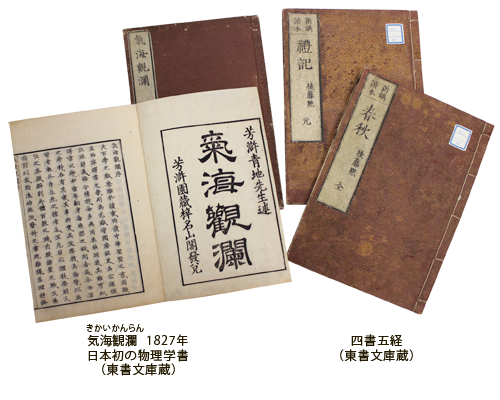

もう一つ引用する。〈日本人は誇り高い民族であり、騙したり、横領したり、盗んだりする行為をひどく軽蔑するのだ。…この国の海運の盛んなことにも我々は驚かざるを得ない。一体どれだけの都市が海運で栄えているか想像もつかない。…天文学も相当発展している。トップクラスの学者はすでにラランデの論文を理解していた。彼らはクロノメーター、気圧計、温度計を制作し、山の高度を気圧計で測る方法も学んでいた。彼らが土木工学の基礎である三角法を理解していことは間違いない。しかし器械の導入は人々の職を奪うという視点から政府は抑制している。〉そのほか、金銀銅、石炭などの鉱物の量、地図、絵画、演劇などについて大いに賞賛している。『日本1852:ペリー遠征計画の基礎資料』(チャールズ・マックファーレン著、渡辺惣樹訳、草思社2010年)この書はペリー提督が日本に向かって出港する4か月前にニューヨークで出版された。)

この二つの引用から日本の経済、技術、教育、文化は19世紀には相当のレベルに達していたことは間違いない。明治維新を迎え、単に文明開化の号令のもと、西洋のまねをして近代化を成し遂げたわけではない。それを支えたのが寺子屋をはじめとする、昌平黌(しょうへいこう)、藩校、家塾、私塾といわれる学校制度によって培われた教育である。

寺子屋はその起源を中世の寺院に遡るといわれる。江戸時代に入り諸産業、貨幣経済の発達に伴う実務教育への需要が高まり、まず江戸や京都の都市部に普及し農漁村へも広がりをみせ中期以降著しく増加する。『日本教育史資料』(明治16年調査、明治23~25年文部省刊)の開廃業届を基にすると幕末から明治初期にかけ16,560件の私塾寺子屋が報告されている。同時期に開いていた寺子屋は少なく見積もっても1万件はあったであろう。当時の日本の人口は3千万人であるから現代の人口から考えればざっと4万件に相当する。この数は今のコンビニや学習塾と同じである。確かな統計はないが、江戸のような大都市では就学率が高く、識字率は庶民でも60%を超えていたといわれている。武士階級はほぼ100%として、全国でも40%平均の識字率があったと考えられる。当時の先進国イギリスのロンドンで20%、フランスは10%と言われている。イギリスやフランスでは庶民があまり知恵を持たないようにわざと教えなかったというのが本当かもしれない。

寺子屋はいわば庶民の子供の教育機関であり「読み、書き、算」の初等教育を担っていた。江戸期はその上に、中等教育機関に相当する家塾・私塾も発達しており上記『日本教育史資料』によれば1,300以上の私塾が存在している。武家の教育は別系統であり、藩校が中心であり、社会の指導者としての資質・教養を積むものとされていた。藩校には家塾や私塾に起源をもち藩の直轄として整備されたものも多い。時代が進むにつれ、漢学を基礎として蘭学そして洋学へと発展し明治維新を支える原動力へとつながっていく。江戸期の教育のすそ野の広さと高水準の学問が明治という時代の短期間での近代化成立の原点であった。しかもこの時代アジアのほとんどの国が欧米列強の植民地となっていた。次号より二百十余年に及ぶ鎖国政策のなか、日本の学問を支えた藩校や私塾がどのように発達、変遷して来たのか、その過程を辿ってみたい。

(荒井登美也)