3.国定教科書の変遷と時代を映す教科書

2024年7月

(1)国定教科書の変遷

国定教科書制度とは、教科書の著作・編集の権限を国が占有する制度です。日本では、1903(明治36)年に制度化され、戦後の検定教科書制度が始まるまでの約45年間続きました。この国定教科書は改訂期によって、以下のように大きく5期*に分けられます。

*この区分けは国語の改訂を基準にしており、全ての科目がこの改訂期に一致するわけではありません。

*この区分けは国語の改訂を基準にしており、全ての科目がこの改訂期に一致するわけではありません。

第1期[1904(明治37)年~]

個人(民間)が文部省から翻刻発行者の指名を受けて発行した。

初年度は、修身・国語(読本)・書キ方手本・日本歴史・地理の5教科が発行され、翌年から算術と図画が加わった。

初年度は、修身・国語(読本)・書キ方手本・日本歴史・地理の5教科が発行され、翌年から算術と図画が加わった。

第2期[1910(明治43)年~]

文部省は規則を改正して個人の発行を廃止し、日本書籍・東京書籍・大阪書籍の3社に翻刻発行を許可した。第2期から理科が加わった。

第3期[1918(大正7)年~]

『日本歴史』は、『国史』に改められるとともに歴史上の人物を多数取り上げ、国家主義的な傾向が強まった。一方で、大正時代に盛んになった新教育思想を反映した児童中心主義の教育を取り入れた教科書も登場した。

第4期[1933(昭和8)年~]

この改訂から教科書が多色刷りになり、表紙は緑色や薄茶色など明るい色調になった。国家主義的な教材が増えているが、『尋常小学算術』など第3期から続く新教育思想に基づく特徴的な教科書も発行された。

第5期[1941(昭和16)年~1947(昭和22)年]

「小学校」の名称が「国民学校」に改められ、皇国民としての基礎的錬成が教育目標となった。戦時下で物資が不足すると、1944(昭和19)年から修身など一部の教科書の多色刷りが中止となった。1947年に公布された学校教育法により教科書は検定制度となり、国定教科書制度は廃止となった。

第3期『尋常小学国語読本 巻六』

1920(大正9)年

1920(大正9)年

見本本と翻刻本は、全く同じ内容なので、奥付で判別する。

「見本本」奥付(文部省著作)

「翻刻本」奥付

(翻刻発行兼印刷者:東京書籍株式会社)

(翻刻発行兼印刷者:東京書籍株式会社)

(2)東京書籍が翻刻発行した時代を映す教科書

①第2期

『尋常小学修身書巻四』

1910(明治43)年

『尋常小学修身書巻四』

1910(明治43)年

②第3期

『尋常小学修身書巻四』

1920(大正9)年

『尋常小学修身書巻四』

1920(大正9)年

③第4期

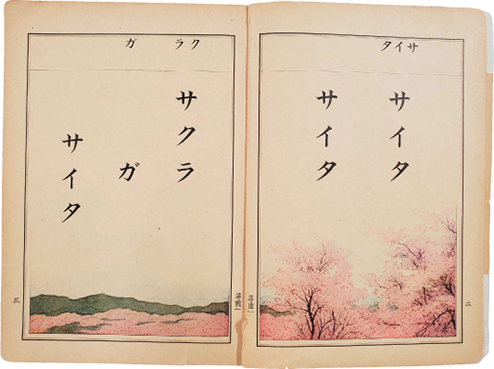

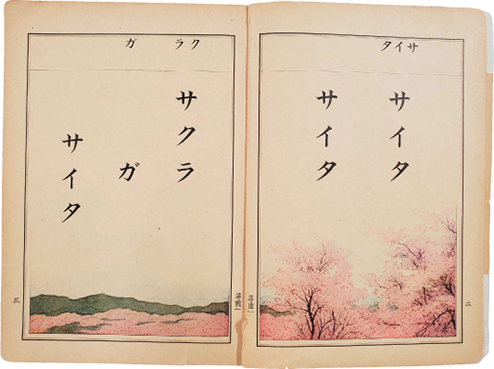

『小学国語読本 巻一』

1933(昭和8)年

『小学国語読本 巻一』

1933(昭和8)年

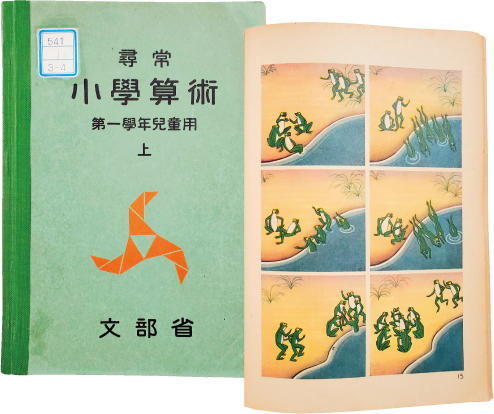

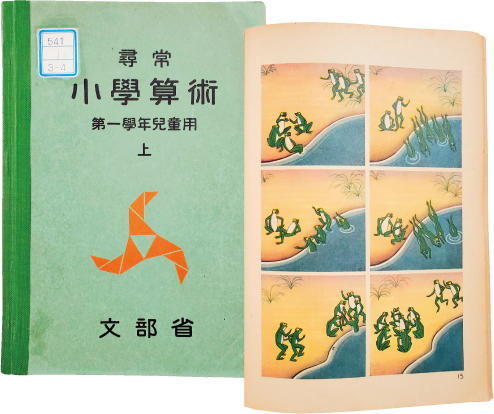

④第4期

『尋常小学算術第1学年上』

1935(昭和10)年

『尋常小学算術第1学年上』

1935(昭和10)年

- ① 修身は、国定教科書制度でも筆頭教科として位置づけられた。高学年の教科書には全期間で「教育勅語」が掲載され、第2期以降、国家主義的な傾向が強まっていった。

- ② 改訂ごとに教材の見直しが行われ、外国人教材は徐々に減少したが、近代免疫学の父とよばれるジェンナーの伝記は、国定教科書の全期間で掲載された。

- ③ 「サクラ読本」とよばれる。本文挿絵は多色刷りになり、明るい紙面になった。また、「巻五」から楷書体の教科書専用の活字(文部省活字)が使用された。

- ④ 第1学年上巻は、文字を一切使わず、全ページ絵図だけを使って数理概念の育成を目指した教科書で、新教育思想の特徴が表れている。国際的な学会でも高く評価された。教科書の挿絵を描き、アートディレクターも務めた多田北烏の功績が大きい。

(2)東京書籍が翻刻発行した時代を映す教科書

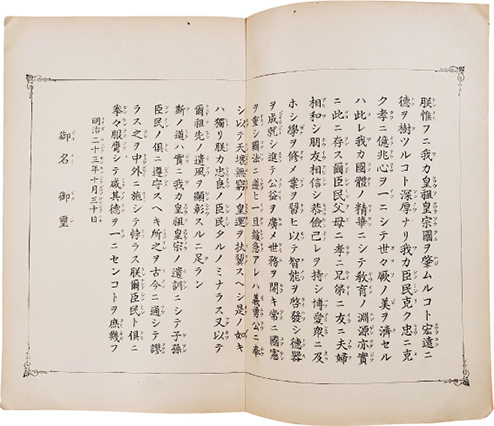

①第2期『尋常小学修身書巻四』

1910(明治43)年

1910(明治43)年

修身は、国定教科書制度でも筆頭教科として位置づけられた。高学年の教科書には全期間で「教育勅語」が掲載され、第2期以降、国家主義的な傾向が強まっていった。

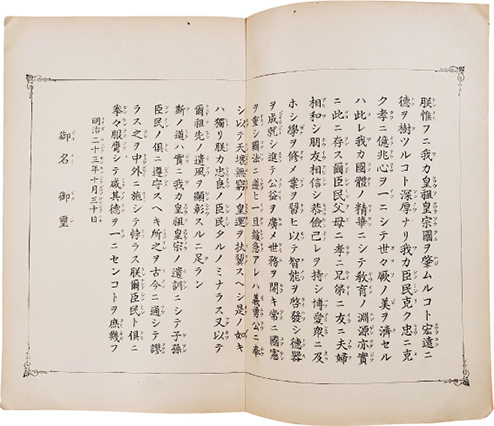

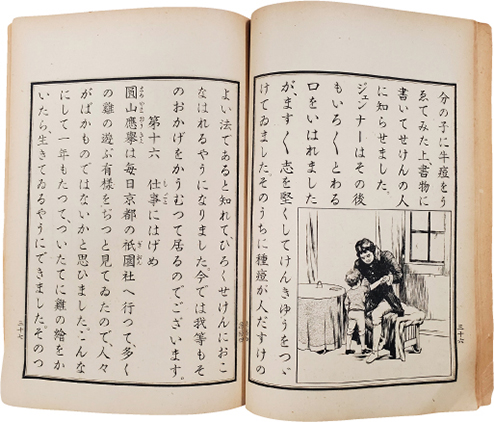

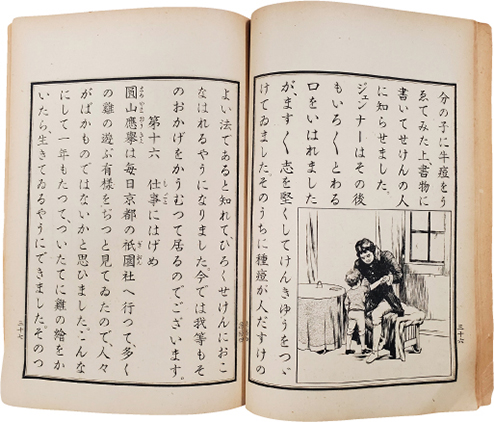

②第3期『尋常小学修身書巻四』

1920(大正9)年

1920(大正9)年

改訂ごとに教材の見直しが行われ、外国人教材は徐々に減少したが、近代免疫学の父とよばれるジェンナーの伝記は、国定教科書の全期間で掲載された。

③第4期『小学国語読本 巻一』

1933(昭和8)年

1933(昭和8)年

「サクラ読本」とよばれる。本文挿絵は多色刷りになり、明るい紙面になった。また、「巻五」から楷書体の教科書専用の活字(文部省活字)が使用された。

④第4期『尋常小学算術第1学年上』

1935(昭和10)年

1935(昭和10)年

第1学年上巻は、文字を一切使わず、全ページ絵図だけを使って数理概念の育成を目指した教科書で、新教育思想の特徴が表れている。国際的な学会でも高く評価された。教科書の挿絵を描き、アートディレクターも務めた多田北烏の功績が大きい。

(髙石和治)