2.国定教科書と洋紙の発展

2024年7月

(1)国定教科書制度とは

明治時代の半ばになると国家の体制が整うとともに、中央集権的な傾向が強まりました。教育も例外ではなく、1886(明治19)年の小学校令により教科書の検定制度が始まりました。また、1890(明治23)年には教育勅語が発布され、教育勅語を中心とした修身教育が重視されるようになりました。

しかし、当時の検定教科書は内容や品質に問題があり、採択に関する醜聞が頻発するなど制度に対する批判が高まりました。そこで政府は、1903(明治36)年に小学校令を改正し、小学校の教科書を国定としました。国定教科書制度とは、文部省が教科書の著作を行い、その見本本を民間が翻刻発行して全国に供給する制度です。1904(明治37)年の初年度には、修身・国語(読本)・書キ方手本・日本歴史・地理の教科書が発行され、翌年には算術と図画が加わりました。

『尋常小学読本』第1学年

1904(明治37)年

1904(明治37)年

初年度の国定教科書の発行は個人などの民間に委ねられていましたが、品質管理や供給体制に不備が多く、批判が噴出しました。文部省は、1909(明治42)年に翻刻発行に関する規則を改正して、日本書籍、東京書籍、大阪書籍の3社*が行うこととしました。翻刻発行を許可された図書は、修身、国語、歴史、地理、算術、図画の6種で、発行部数の割合は日本書籍と東京書籍が各4割、大阪書籍が2割と決められました。理科は、観察実験を主とすべきで児童用教科書は不要と考えられていましたが、1918(大正7)年から児童用教科書の翻刻発行が行われるようになりました。

*現在、教科書発行を継続しているのは東京書籍のみ

*現在、教科書発行を継続しているのは東京書籍のみ

翻刻発行許可証(当初は全ての教科書の扉に印紙を貼っていたが、1914(大正3)年から、教科書に印刷する方法に変更された。)

左:『尋常小学修身書』 1910(明治43)年

右:『尋常小学修身書』 1918(大正7)年

左:『尋常小学修身書』 1910(明治43)年

右:『尋常小学修身書』 1918(大正7)年

(2)教科書の用紙が和紙から洋紙へ

文部省が作った国定教科書の見本本は、洋紙が使われていました。また、1903(明治36)年公布の「小学校教科用図書用紙標準」で原料や重量、紙力などについて細かく規定され、それに基づき、教科書用紙は和紙から洋紙に切り替わりました。

国定教科書は「~用紙の自給を主眼として嘗て舶来紙を使用したることなく~その供給を内国品のみに仰ぎたるは国定教科書の一大特色とする」(『国定教科書二十五年史』)とあるように、一貫して国内産の洋紙を使用しました。

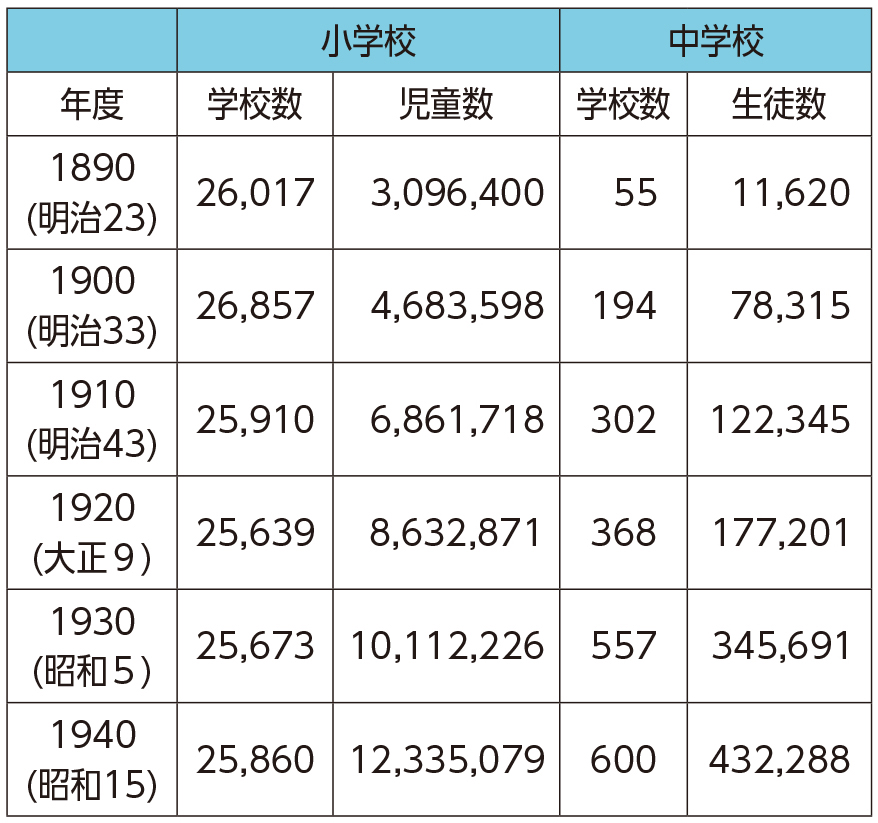

また、1907(明治40)年には小学校令が改正され、義務教育の年限が4年から6年に延長されました。この頃には義務教育の就学率が98%を超え、国定教科書の発行部数は大幅に増加しました。

国定教科書制度により、国内生産の洋紙の需要は飛躍的に増大し、製紙業の発展に大きく貢献したのです。

国定教科書は「~用紙の自給を主眼として嘗て舶来紙を使用したることなく~その供給を内国品のみに仰ぎたるは国定教科書の一大特色とする」(『国定教科書二十五年史』)とあるように、一貫して国内産の洋紙を使用しました。

また、1907(明治40)年には小学校令が改正され、義務教育の年限が4年から6年に延長されました。この頃には義務教育の就学率が98%を超え、国定教科書の発行部数は大幅に増加しました。

国定教科書制度により、国内生産の洋紙の需要は飛躍的に増大し、製紙業の発展に大きく貢献したのです。

学校数、児童・生徒数の変化(文部科学省「学制百年史資料編教育統計」より)

注:小学校は尋常科と高等科の合計。学校数は本校・分校の合計。

注:小学校は尋常科と高等科の合計。学校数は本校・分校の合計。

(髙石和治)