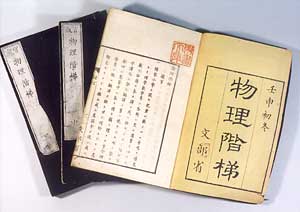

日本で最初の物理の教科書

-小学生用の『物理階梯』-

明治33(1900)年発行の『小学理科』の教科書が別項に紹介されている。実はそれより十数年前にもう少し専門に分かれた小学校用の教科書があった(書名に揚げた階梯とは元は階段・転じて手引きを意味します)。全国一斉に創設させた小学校の高学年で教えるために、文部省の官員(片山淳吉)がアメリカ幼童用の物理入門を飜案して書きおろした物である(和本3冊)。これを採用した県に政府は複製を許した。ややこしい事に片山は内容に不満を感じて改正することを願い出た。そのため明治9(1876)年2月には説明を補強した改正増補版ができた。これも多くの土地の出版社から復刻・販売された。

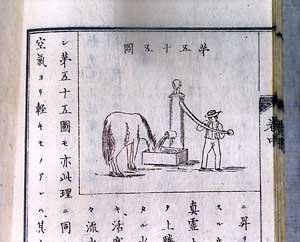

物の基本的特性から説き起こし、力学・流体論・音響・光から電気・磁石・天体現象まで現象と法則の内容を判り易く説明に努めた。ただ今これを読むと決して易しくないのは、用語にかなり難しい字が使われているから(案内に行の左右にルビを付しているが)。文明開化を急がなくてはならない―必要な考え方を早く授けようとしたのである。

東書文庫にはこの本の初版・改正増補版、また欄外に補説を加えた標註版まで4組も保有されている。内容は同じでも、字を大きくして読み易くしたり、1行の時数を増やして本を薄くするなど工夫をこらした版もある。実は全国でどれ位種類があるか一年がかりで調べ、60種以上もの累版を発見した(詳しくは『日本出版資料』7号に報告した)。

教科が内容を絞って「理科」にかわり、明治19年には物理の教科書は不要になった。手間のかかる整板(木版)印刷でこんなに多くの和本を作ったのは多くの人々が必死で頑張ったから(活字で安く本が造れるようになったのは明治20年代になってからであった)。

(牧野正久)