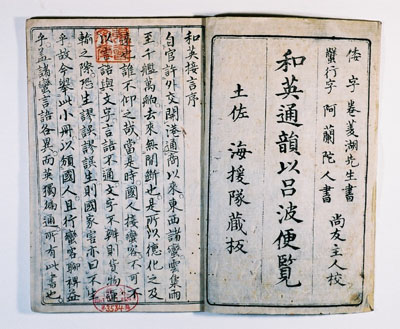

『和英通韻以呂波便覧』

《海援隊の英語教科書》

坂本龍馬(1835~1867)は、慶応元(1865)年、薩摩・長州の連合に奔走する間、長崎に貿易結社を設立した。 この結社は宿舎の所在地から「亀山社中」と呼ばれ、薩長両藩の物資を調達・運搬することで、薩長両藩の和解の糸口を作ったとされるが、 やがて経済的に行き詰まり、慶応3(1867)年に土佐藩の援助を受けることになって名を海援隊と改めた。 龍馬は脱藩の罪を許されて隊長に任ぜられ、隊士22人、水夫30数人の構成であった。

海援隊は土佐藩の援助を受けたが、基本的には独立していて、仕事の目的は「運輸、射利、投機、開拓、本藩の応援」であり、射利つまり利益の追求が堂々と掲げられていた。 いわば、船会社と海軍を兼ねた組織で、その中で隊士が航海術や政治学、語学などを学ぶ学校でもあった。

ここに紹介する初歩的英語教科書『和英通韻以呂波便覧』は、海援隊が版権を所有し、尚友堂が発行者である。 その序文の末尾に「慶応四年戊辰三月」とあるのを発行の日付とみなすと、前年11月に龍馬は京都で暗殺され、翌4年閏4月に海援隊は藩命によって解散させられているから、 解散寸前に龍馬の海外発展の夢を継ぐ隊士たちによって出版されたものであろう。

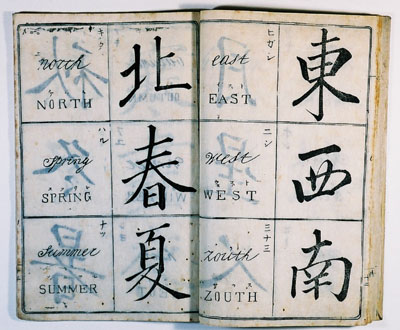

《見返し》

見返しの用語解説

| 【倭字】漢字に対する国字。ここでは、いろは文字を言う。 |

| 【菱湖先生】江戸中期の一世を風靡した越後出身の書家。(1777~1843)当時は既に没しているので、菱湖の字の版木を用いたのであろう。 |

| 【蟹行字】蟹のように横に進む字。ここでは英字のこと。 |

| 【阿蘭陀人書】本文の英字はオランダ人が書いた。 |

| 【尚友主人】今日で言うと、尚友堂社長か、編集長。 |

| 【和漢通韻以呂波便覧】通韻とは、音を似たもの同士ならべること。当時、学者は50音図を用いたが、一般の人は弘法大師の「いろは」を使った。 便覧は、何かわからないことがあるとつい見る、これは便利だという意味。 |

| 【土佐】高知県。1869年、版籍奉還まで。 |

| 【海援隊】海援隊は、土佐を脱藩した坂本龍馬達が作った貿易商社。長崎で西洋人達と貿易した。故に、言葉が通じなくてはならない。 長崎通辞は役人であり、一般人が通訳を介せず話ができるように考えた。隊は軍隊用語であるが、海戦もできることを想定していたのであろうか? |

| 【蔵板】所蔵する版木で出版したこと。出版権があることを示す。 |

《序文「和漢接言序」書き下し文》

官の外交を許して、港を開き商を通してよりこの以来、東西の諸蛮、雲集雨至、千艦万舶、去来間断無きなり。是れ徳化の遠くに及べる所以なり。誰か之を仰がざらんや。この時に当たり、国人蛮客に接するに、言語と文字を以ってせざるべからず。言語通ぜず、文字弁ぜざれば、即ち貨物運輸の際、恐らくは、謬誤を生ぜん。謬誤生ずれば、即ち国家の害も亦生ぜずといへんや。故に今此の小冊を挙げて以って国人に頒つ。暫く蛮客を行れば聊か裨益あらんか。蓋し諸蛮言語各々異なりて英独り偏に通ず。この書のある所なり。そもそも和漢の書は縦行にして上より下に至る。諸蛮の書は横行にして左より右に至るなり。今人蛮書を学ぶ者、少なからず。其の書を学ばんと欲すれば、即ち必ず、先づ其の字体を弁じ、その書法を正しうし、其の連続を知るべし。然れば、彼の文字は固より簡易なり。其の数、僅かに四十に満たず。概ねここに載せたるが如し。是を以って我が国人におけるや、童蒙といえども早に其の條理を得て、諸を掌上に運すべし。此の編の如きは、即ち止めて交商日用に便ならんと欲するのみ。慶応四年戊辰三月。

序文の用語解説

| 【官の外交を許し】政府が開国したこと。 |

| 【商を通し】通商 |

| 【諸蛮】諸外国 |

| 【雲集雨至】雲の如く集まり雨の如く至る。 |

| 【千艦万舶】沢山の船 |

| 【去来間断無き】絶え間なく来る。 |

| 【是れ徳化の遠くに及べる】外国船が来るのは、国威が遠国まで及んでいる。 |

| 【誰か之を仰がざらんや】今の世で誰もがありがたく思っている。 |

| 【弁ぜ】わきまえること |

| 【生ぜずといへんや】生じる。(生じないと言うことができようか。) |

| 【頒つ】頒布する。 |

| 【蛮客を行れば】蛮客と通行する。 |

| 【裨益】利益 |

| 【英独り偏に】英語のみが、共通語として通じた。 |

| 【縦行】縦書き |

| 【横行】横書き |

| 【書法を正しうし】書き方を正しく学ぶ。 |

| 【連続】続々書き |

| 【童蒙】子供やもの知らずの者 |

| 【條理】言葉のからくり、筋道 |

| 【掌上に運す】掌で自由に操る。 |

| 【編】書物 |

| 【即ち止め】手元に置いて |

| 【交商日用】日常の商売 |

| 【便ならんと欲する】便利に使ってもらいたいと願う。 |

(谷勝)