20.読本‐その2

大正4年、第一次世界大戦(1914~1918)が勃発する。その前後より海外から日本へも新しい教育思潮(新教育運動)が入ってくる。これまでの知育偏重と儒教的徳育による教師主導の画一的教育スタイルから、子供の関心・感動を重視した新教育の創造運動が興り、それを追求するための学校が多数新設された。大正7年には鈴木三重吉により児童雑誌『赤い鳥』が創刊され、昭和の初期にかけて児童文学に大きな影響を与えた。その結果、童謡、童話が多く作られ、学校教育において文芸教育が強調されるようになった。社会的には急速な資本主義の発展に伴い自由主義、民主主義が萌芽し、労働運動が起こり、小作争議も多発した。藩閥政治に対する国民批判が高まり、護憲運動や普選運動が活発化した。また、マスメディアも急速に発達し、都市化、大衆化が進んだ。

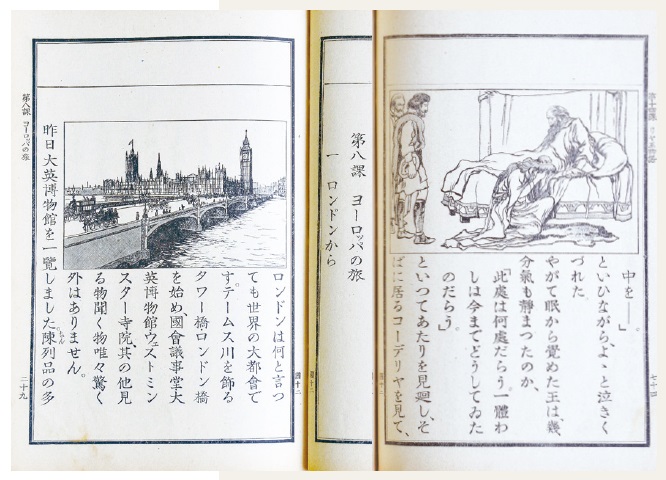

尋常小學國語讀本:巻十二「ヨーロッパの旅」/「リヤ王物語」

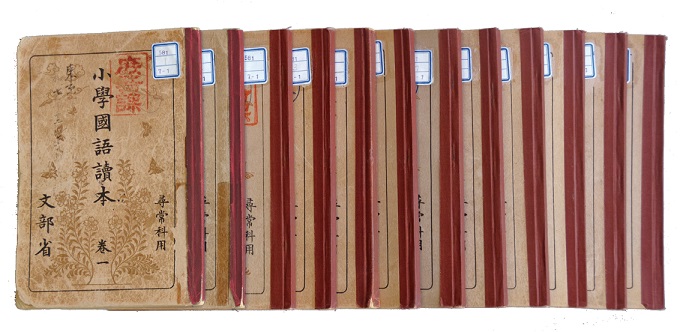

この様な状況の中、第三期の国定国語教科書は大正7年から12年にかけ二種類作られた。一つはこれまでの『尋常小學讀本』を改訂したもので、もう一種『尋常小學國語讀本』が新編集され多くの学校で使われた。当時の時代を背景として編集されたが、新教育運動の精神はまだ十分には反映されなかった。自由教育の試みは教育方法の改革にとどまり、教材内容の本質的改革までは達しなかった。時期尚早の感は否めない。この新讀本にも国家主義を象徴する軍事・歴史的教材はしっかり残された。だが表紙は灰白色で明るくなり、「國勢ノ現狀、世界ノ事情ニ通ゼシムルモノ等ノ材料」を増加し…、と編纂方針にあるように近代社会的教材や外国を紹介する教材が増えている。アメリカだより(巻八)パナマ運河(巻十)上海、裁判(巻十一)新聞、ヨーロッパの旅(巻十二)などである。また、孔子、リンカーン、ウェリントン、アレクサンドル大王、エヂソン、ダーウィン、リヤ王、

第三期:尋常小學國語讀本

1,600万以上の戦死者を出した第一次大戦後、国際紛争の平和解決のため国際連盟が設立され、日本は常任理事国となった。この大戦は戦火の外側にいた日本に特需をもたらし、海運、製鉄、電気、化学工業が著しく発達し、日本は債務国から債権国へと変化した。また、外国から様々な思想や文学が紹介されマルクス主義も知識層に影響力を持った。大正9年には第1回メーデーが開催された。また、国際連盟の常任理事国となったことにより南洋群島(旧独領)が委任統治領となり、日本はパラオ諸島コロールに南洋庁を置き、小学校を造り、教科書『南洋群島國語讀本』(復刻本が東書文庫に収められている)を作り、日本語教育を行った。

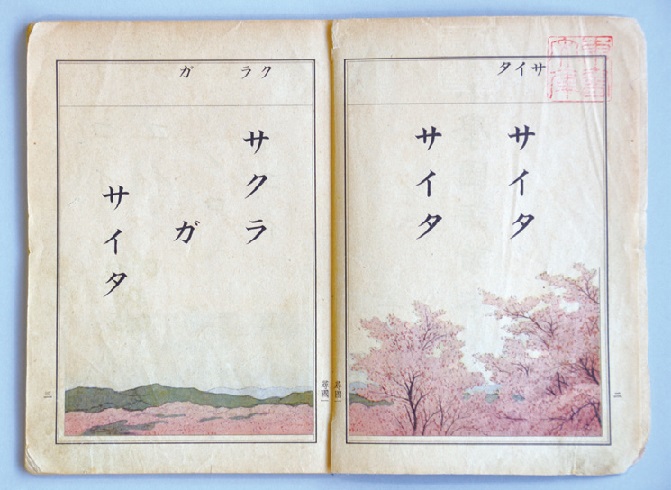

日本の好景気は長く続かず戦後恐慌に見舞われ、大正12年には関東大震災が発生し大打撃を受ける。大正14年には政党内閣によりやっと普通選挙法が成立し25歳以上の一般男子の選挙権が確立した。と同時に天皇制や私有財産を否認する結社を処罰するための「治安維持法」が成立する。そして激動の昭和へ突入して行く。第四期の国定教科書は昭和8年より改訂、使用される。教科書が初めて色刷りとなった。(続く)

*講談社日本教科書大系参照

※資料は全て東書文庫蔵

第四期:小學國語讀本(サクラ讀本と呼ばれる)

小學國語讀本:巻一「サクラ」

(荒井登美也)