16.修身‐その2

2017年11月

「教學聖旨」は学制以降の修身教育に対する改革要請である。「教學大旨」と「小學條目二件」からなり、大旨では「道徳は孔子の学問を中心とし、仁義忠考を明らかにする」ことが示され、小學條目では「幼少期に覚え込ませて培養する」こととしている。この精神は明治13年以降の文部省方針に盛り込まれた。明治13年12月の教育令改正では「修身」が小学校教科の初めに置かれ、翌14年の「小学校教則綱領」にも「修身」による「徳性ノ涵養」が強く求められ、終戦後、昭和20年12月に停止されるまで教科目の筆頭の座を占めた。この儒教主義の復古的政策は教科書全体に対しても影響を及ぼした。

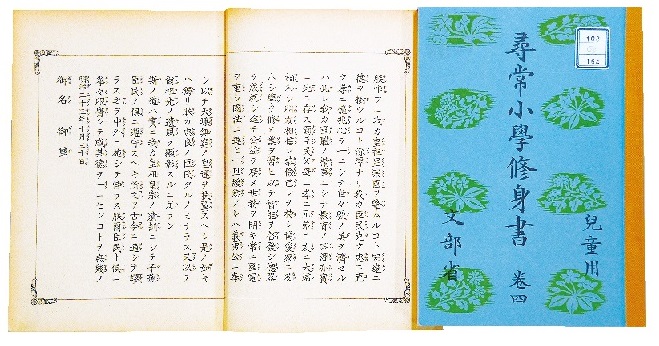

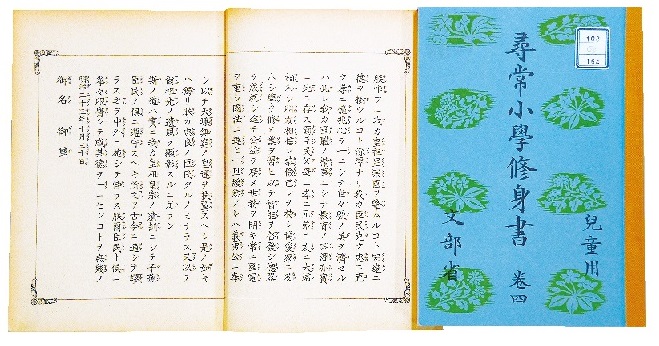

尋常小学修身書 巻四とその巻末に掲げられた教育勅語(昭和12年)

同時期、文部省は省内に教科書編輯局を置くと共に、教科書取調掛を設け、全国で使用されている教科書を調査し、不適当なものを使用禁止とした。その基準は「国安ヲ妨害シ風俗ヲ紊乱スルカ如キ書籍」または「教育上弊害アル書籍」である。禁止された中には自由民権や共和政治を肯定するものが多く、文部省自らが翻訳刊行した米ウェイランドの『脩身論』も含まれていた。学制以来の開化的教育に対するこの儒教による徳育教育に対して、開明的知識層からは反対が相次いだ。伊藤博文は『教育議』で「風俗の乱れは急速な欧米化の結果では無く急な社会構造の変化」に因るとし、科学的な知育の重要性を主張した。また、福澤諭吉は『道徳如何』で「国民の自主的な議論こそが道徳の基本」だとし儒教主義的服従の精神を否定した。また、初代文部大臣の森有礼も儒教主義に反対した。伊藤博文の『教育議』に対しては元田永孚が『教育議附議』で再批判を行うなど徳育論争が盛んになった。

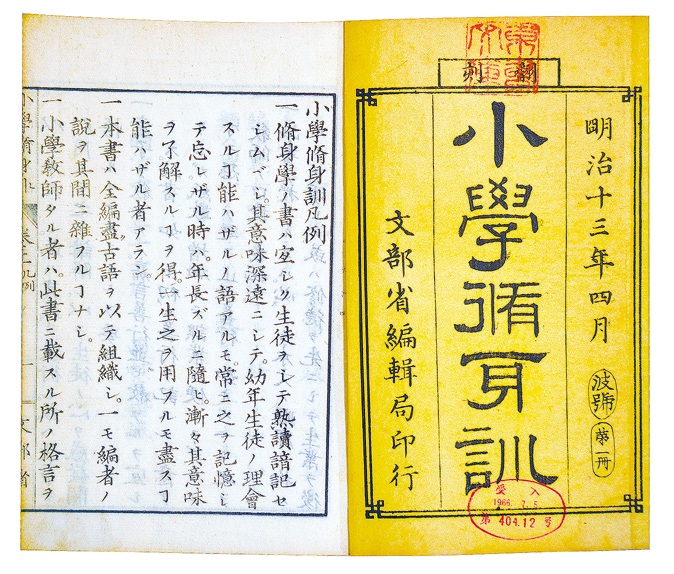

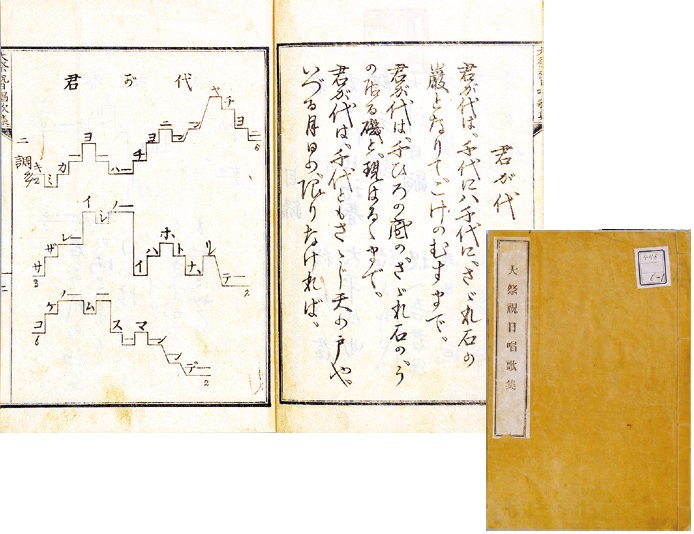

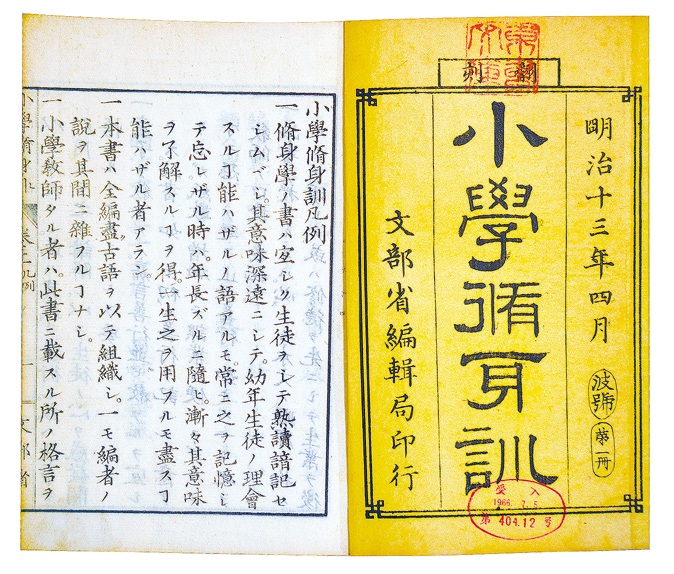

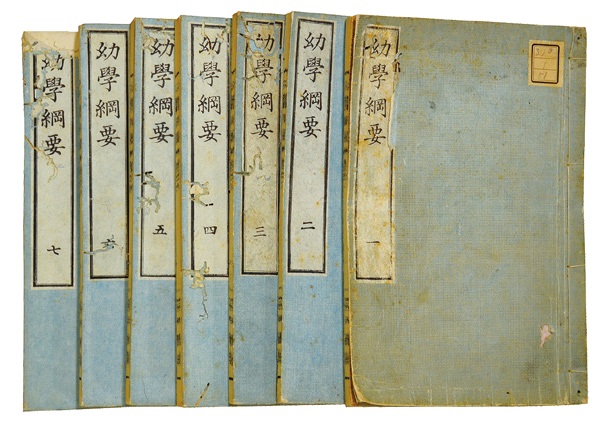

明治13年文部省は西村茂樹を編輯局長として修身教科書を編集した。『小學脩身訓』である。勿論『教學大旨』の精神に貫かれているとされている。また明治15年、宮内省から元田永孚編集の『幼學綱要』が刊行され、地方長官を介して国民一般に下賜された。この復古的傾向は修身以外の教科にも見られる。歴史でも西洋史関連の教科書が少なくなり、算術でも明治初期の洋算(筆算)中心から珠算教科書が増えている。明治10年代、教育令改正以降学校教育は干渉、統制が強化された。だが『小學脩身訓』をよく見ると収録名言・名句は日本・中国だけでなく欧米の市民道徳からも数多く採られていた。数年後この『小学脩身訓』は「初等之部」「中等之部」「小學作法書」三冊に改修されるが、西洋翻訳書から採録された嘉言・名句は除外された。自由民権運動が全国的に展開された最中であり、民権思想抑制の方策が教科書にも現れたのである。日本の政治体制に合わない外国思想をそのまま学校教育を通して国民に普及できないとする政府の意向である。

小學脩身訓と西洋の警句(明治13年)

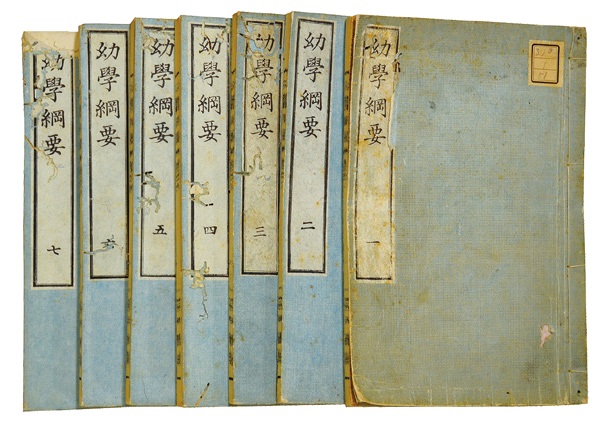

宮内省刊行の幼學綱要

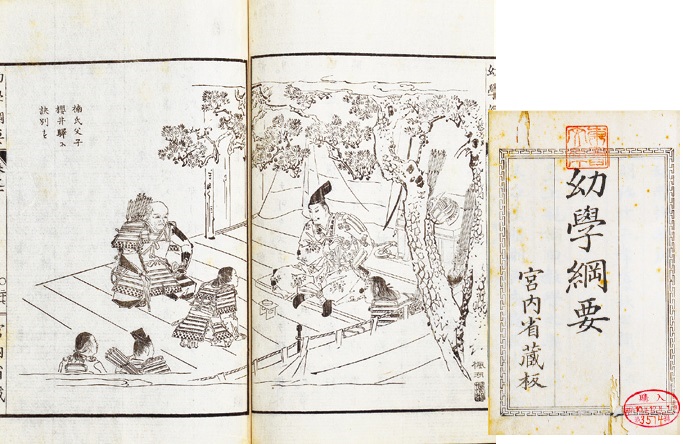

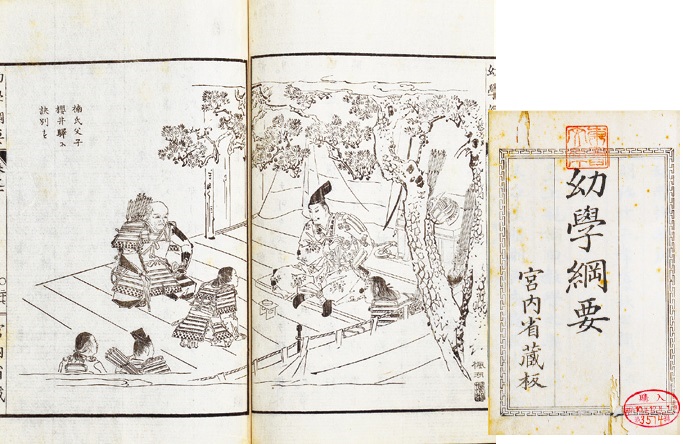

幼學綱要の楠父子の例話

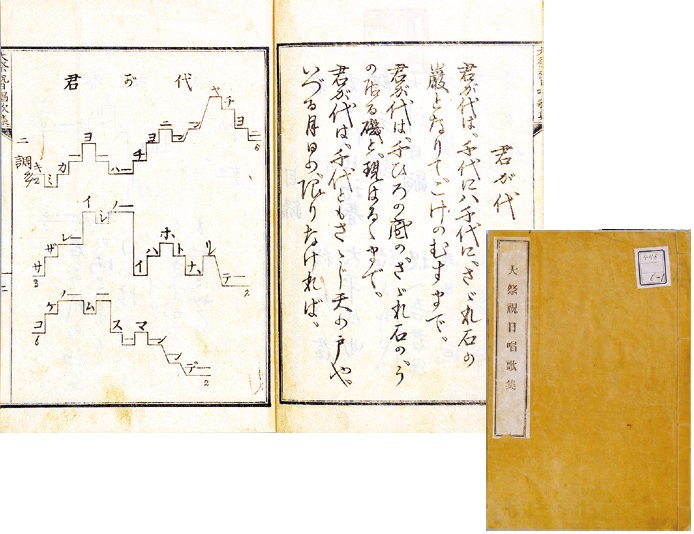

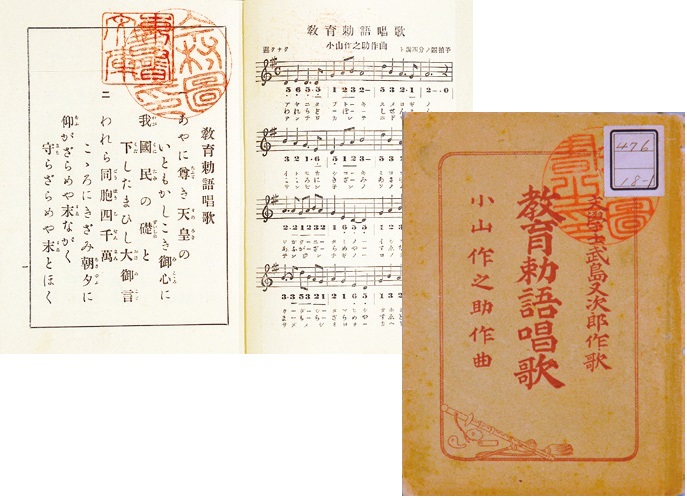

混迷を極めた徳育論争に終止符を打つように、明冶23年10月30日「教育二関スル勅語」が渙発される。政府は学校を通して教育勅語をさらに普及させるため、翌年「小学校祝日大祭日儀式規定」を定め、学校行事における勅語奉読を義務化した。その後、勅語は日本の教育を長期にわたり、大きく支配し続け、昭和23年衆参両院にて漸く失効が確認される。

※資料は全て東書文庫蔵

大祭祝日唱歌集(明治25年)

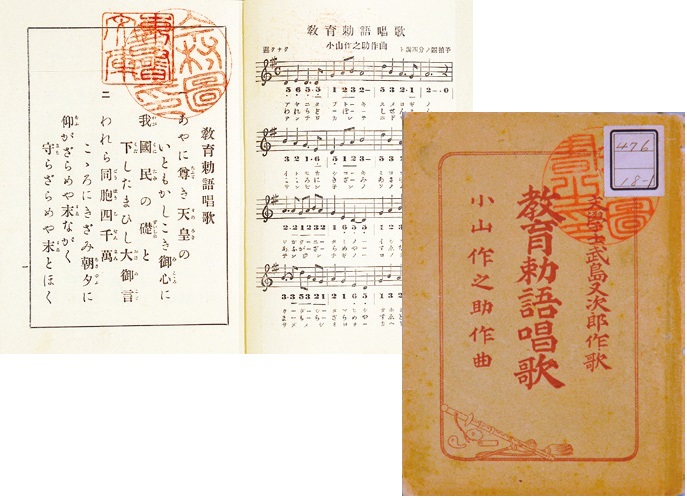

教育勅語唱歌(明治33年)

(荒井登美也)