8.松下村塾‐その2

2017年5月

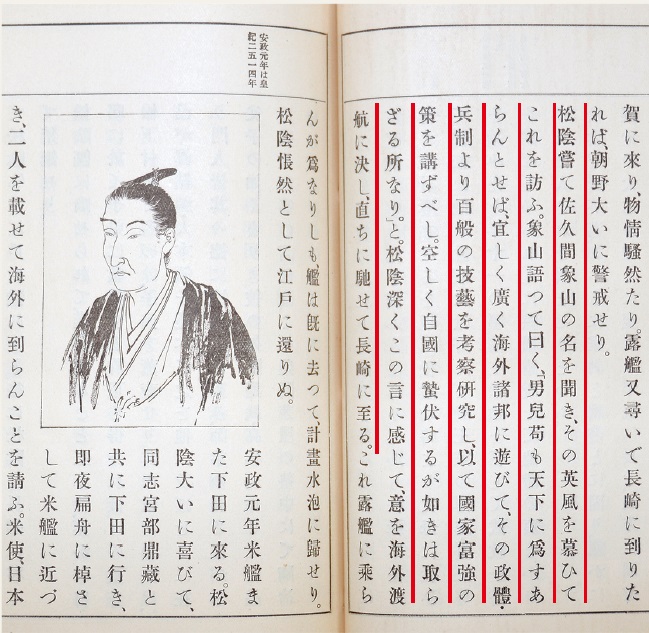

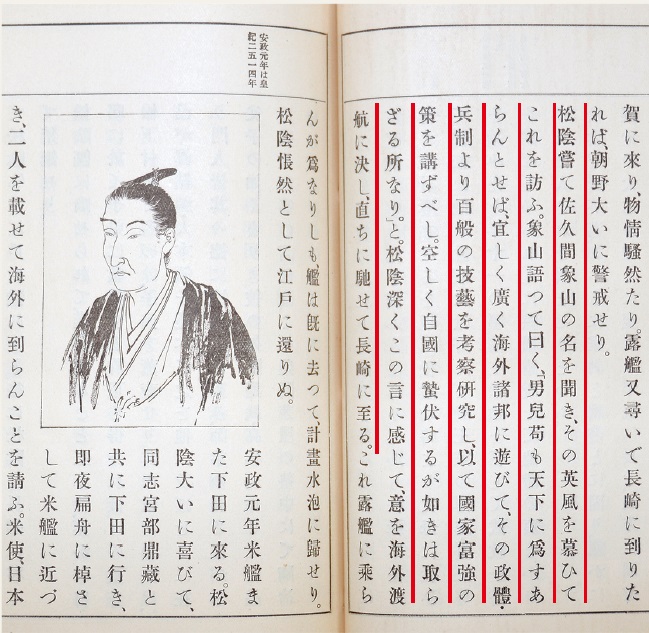

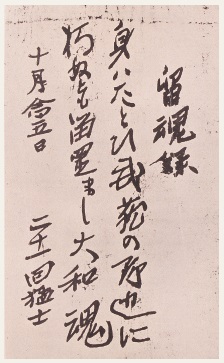

松陰は師の象山と黒船を視察し欧米の先進文明から強い衝撃をうけた。その頃長崎にプチャーチンのロシア艦隊が寄港していた。「松陰嘗て佐久間象山の名を聞き、その英風を慕ひてこれを訪ふ。象山語って曰く、『男児苟も天下に為すあらんとせば、宜しく廣く海外諸邦に遊びて、その政體・兵制より百般の技藝を考察研究し、以って國家富強の策を講ずべし。空しく自國に蟄伏するが如きは取らざる所なり。』と。松陰深くこの言に感じて、意を海外渡航に決し、直ちに馳せて長崎に至る。」と明治44年の中學讀本にある。だがロシア艦隊は去ったあとだった。明けて安政元(1854)年1月ペリーが日米和親条約締結のために再び来航する。松陰は五大州を周遊したいという「投夷書」を下田の街路でアメリカ士官に手渡し、その夜金子重輔と旗艦ポータハン号へ乗船し渡航を依頼するが、幕府の感情を害することを恐れたのか、拒否される。二人はやむなく浜に戻り下田奉行所へ自首した。その後死罪は免れたが、江戸伝馬町から長州へ送還され、長州藩の牢獄「野山獄」で幽囚となる。

中學讀本 明治44年(東書文庫蔵)

安政2年12月出獄を許され杉家に蟄居となる。翌年8月「松下村塾」を引き継ぎ主宰した。短期間であったが武士や町民など身分の隔てなく門戸を開放し、一方的に師が教えるのではなく、松陰と塾生が一緒に意見を交わす開かれたものであった。また野山獄でも囚人のために『孟子』の講義を始め、実家に戻っても続けられた。松陰の人間尊重を表す逸話である。安政5年『狂夫の言』を著し毛利敬親に上呈、また『講孟余話』を書き終え、塾も軌道にのり蟄居ながら最も充実した時であった。同年4月井伊直助が大老に就任すると、幕府は朝廷の勅許なしに「日米修好通商条約」を結ぶ。このことで尊攘、反幕運動が激化し、朝廷、幕府、諸藩を巻き込み激動期に達する。松陰も朝廷への不敬行為として『時勢論』の中で幕府への憤りを表した。その後梅田雲浜(小浜藩の儒学者にして尊皇攘夷の志士)の捕縛を契機に安政の大獄が始まる。勤王の志士が相次ぎ捕縛・惨殺されることを予見し、松陰は老中間部詮勝の要撃を企てるが、事前に漏れ、再び幽閉され松下村塾も閉鎖された。

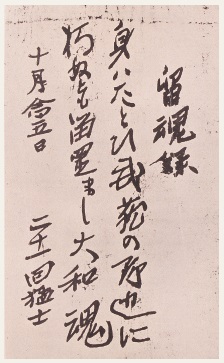

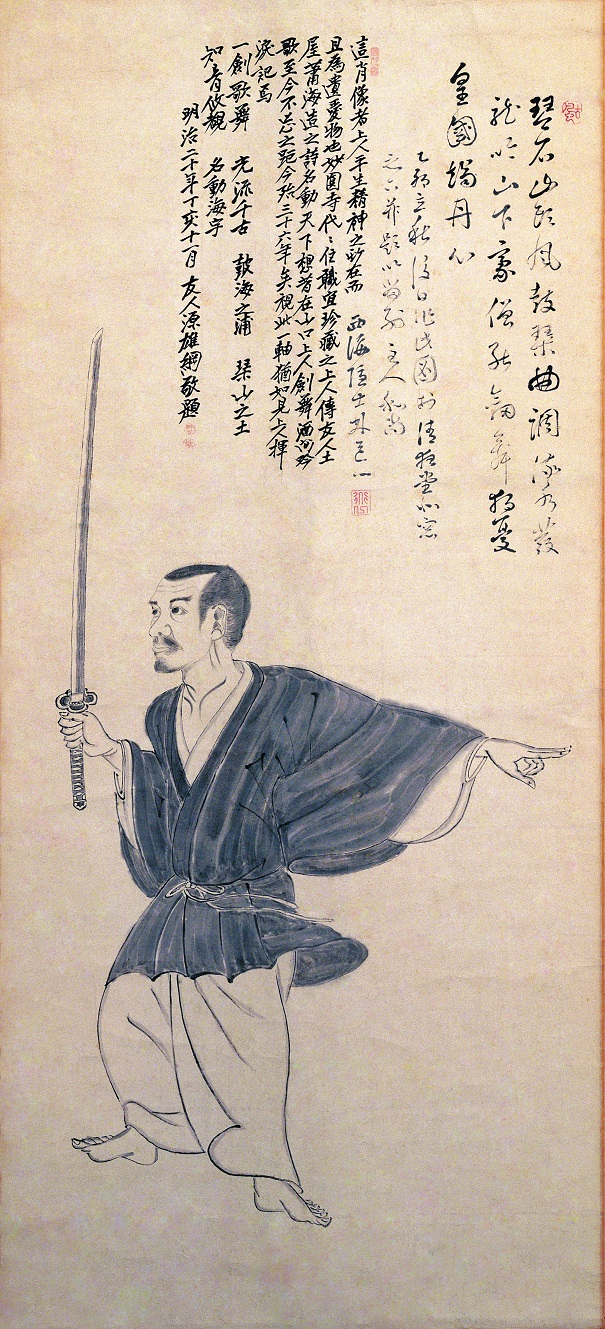

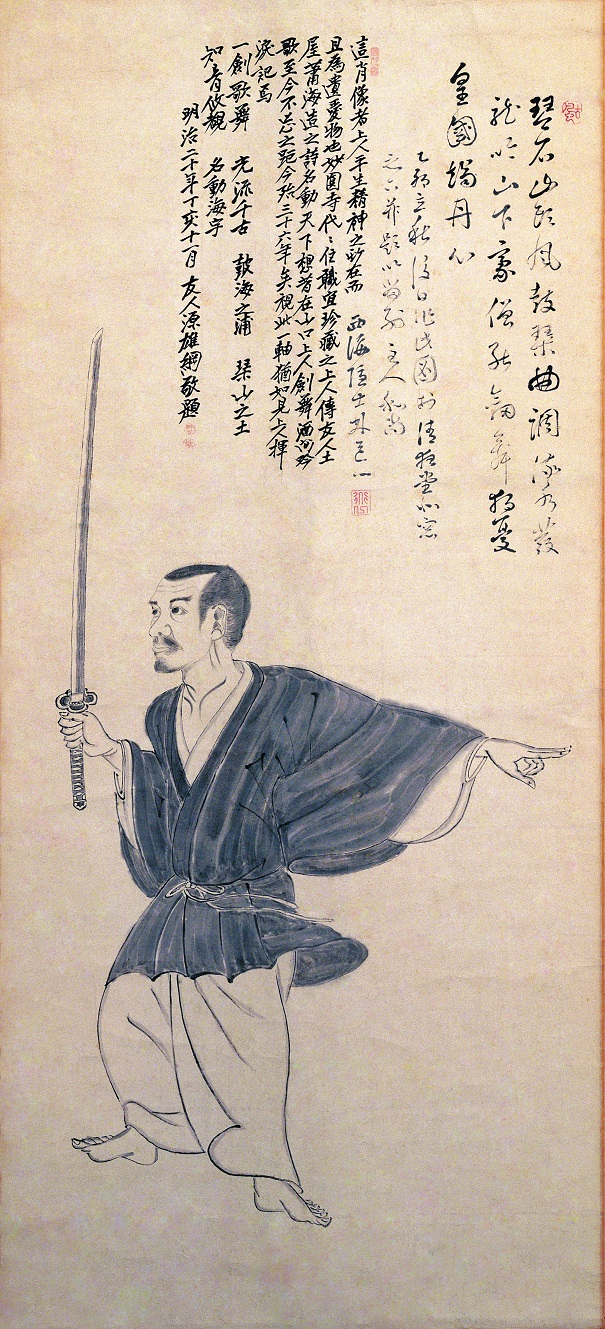

松陰の思想に多大な影響を及ぼした人物がいる。名を「月性」という。松陰と並ぶ幕末防長(周防国と長門国。今の山口県)の思想家である。遠崎(現柳井市)の浄土真宗妙円寺の住職であり、攘夷・海防を唱えたため「海防僧」と呼ばれた。月性との交際は安政2年に始まり2年半と短かったが、かなりの数の書簡が往復している。初めの頃、僧侶を好まぬ松陰は似非の尊王論者と軽蔑していたが、月性の講話に心服しない者はなく、「松陰の尊王論は士大夫(上級武士)に向けられるが、月性の論は上下を問わず如何なる者にも判り易い」という身近な人物の評価に感服せざるを得なかった。安政3年3月、月性は自己の「今上皇帝に宣旨を乞い奉り、先ず徳川を討亡し然る後に攘夷である」という尊王倒幕論を藩主に建白する。当時まだ倒幕の論すら無かった藩内からは捕らえて罰すとの声が上がるが、敬親公は感じることがあってか「狂人の弁は捨て置け」と不問に付す。松陰を倒幕論に導くその深淵には月性がいる。惜しいかな、月性は安政5年5月42歳で維新を見ずに逝った。松陰もその1年半後、近代化のため塾生が一体となり必死で創った新時代を知らず、享年30、伝馬獄の露と消えた。

東書文庫蔵 掛図総覧より

清狂草堂(月性の私塾:現柳井市)

月性掛軸(公益財団法人僧月性顕彰会所蔵)

(荒井登美也)