6.堀川塾

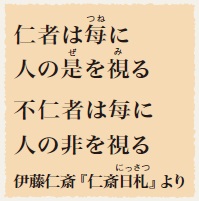

伊藤

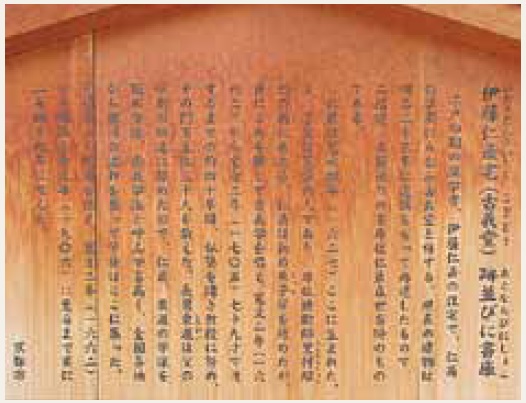

伊藤仁斎宅(古義堂)跡

元禄という時代は、五代将軍綱吉が朱子学を官学とし、諸藩に奨励したため、日本において儒教が広く興隆した時であった。それには二つの大きな要因がある。第一は、家光の死後、諸大名の取り潰しや国替えの犠牲になった推定40万の浪人が世情にあふれた。さらには、太平が続くため遊民化した武士が世情不安を醸した。その状況を解消するため、文武両道という新しい武士像が必要となった。第二は新田開発、農業技術の向上、品種改良、諸産業の発展、商品の全国流通により、生産量が向上し町民も経済的、文化的に進出した。その結果、学問人口が大幅に増加し出版文化や町人文芸も花開く。そして私塾も地方への拡大がなされた。幕末、ペリー提督も日本の田舎にまで本屋があることや、日本人の本好きと識字率の高さに驚いた。

(荒井登美也)