5.五柳精舎と五月塾

2017年2月

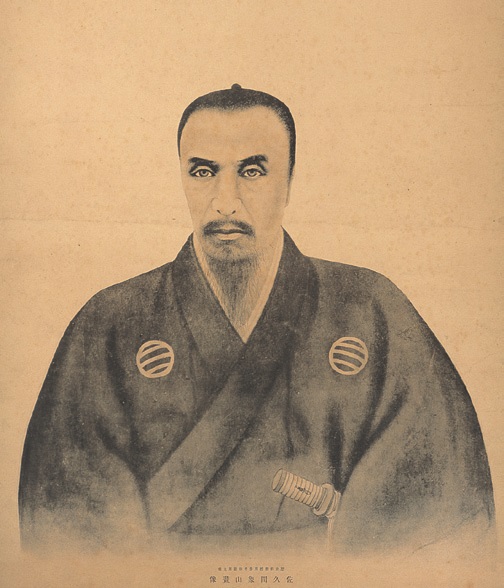

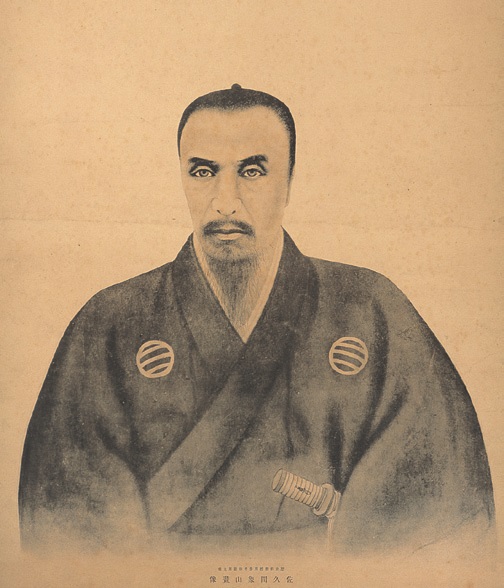

佐久間象山(1811~1864)は松代藩下級武士で、通称修理、号は象山と言い、開国佐幕派の思想家である。象山の私塾開設は二期にわたる。前期は「五柳精舎」又は「象山書院」と呼ばれ、神田お玉が池畔に開かれた。象山は幼少の頃より、喧嘩好き粗暴であるが英知に優れ、6歳にして四書を習得したといわれる。21歳で藩主の世子幸良の近習役に抜擢されるが、辞退し23歳で江戸へ遊学を希望、林家の門に入り佐藤一斎に朱子学を学んだ。いったん帰藩し29歳(天保10年)で再び江戸遊学を許され、開塾し儒学を教えた。佐藤一門では山田方谷と共に「二傑」と称されている。後期の塾は嘉永3(1850)年、木挽町(現在の銀座)に開き、「五月塾」と呼ばれ砲術・西洋学を講じた。門下は数百人に及んだといわれる。

天保13(1842)年藩主幸貫が老中海防掛に任ぜられ、幸貫は象山に白刃の矢を立て、海外事情の調査並びに海防策立案を命じた。その年の末、象山は『海防八策』を上書している。このことが象山の洋学への直接的な転機となった。もう一つ象山をして洋学に誘ったものは彼が生きたその時代性であろう。資本主義の体制を整えた欧州の列強は市場と原料を求めてアジア進出を始め、中国への進出は1840年アヘン戦争によって始まる。アヘン輸入に強硬な態度で反対する清国に対し英国は強力な火器で清国軍を圧倒する。大国「清」が敗れたことは大きな衝撃となって日本へも伝わった。また、暫らく前から日本近海には通商や寄港許可を求め英、露、米の軍艦、商船が出没し幕府はその外交政策変更を迫られる時代を迎えていた。幕府の対応を批判した渡辺崋山や高野長英は厳しく処罰された(蛮社の獄1839)その後、象山は伊豆韮山の江川太郎左衛門の門下となり、西洋砲術を習得する。

佐久間象山(東書文庫蔵)

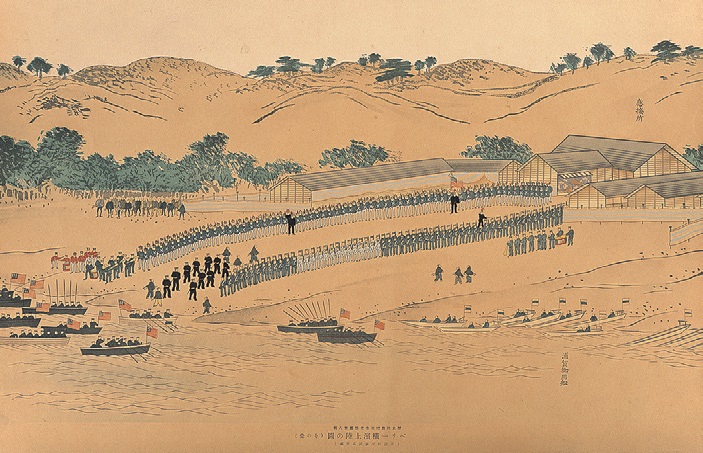

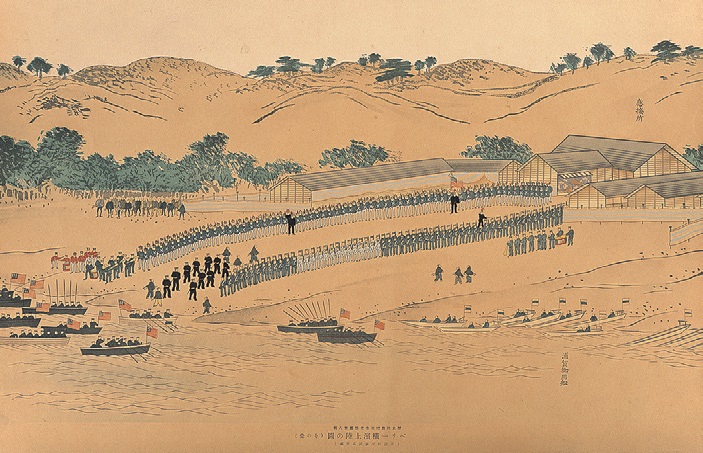

洋学の重要性を痛感した象山は、当時の蘭学第一人者黒川良安からオランダ語を習い、僅か2か月で読解の基礎を習得する。語学の才能も高かったが、毎日睡眠は2時間。不眠不休で鬼神の如きであった。文法入門書を卒業した象山は、最大の関心事である海防問題に関する西洋兵学、砲術の原書を解読研究する。そして実利有用の西洋知識を獲得していく。彼の存在は諸藩の注目となり入門者が殺到する。勝海舟、小林虎三郎、吉田松陰、坂本竜馬、橋本佐内など日本を担った開明的人材を多く輩出した。象山は門人達に「学問は結果ではなくその根本を探求すること」を諭したといわれる。ペリー再来航の安政元(1854)年愛弟子吉田松陰の海外密航事件に連座し捕縛され、9年の永きに亘り松代で蟄居生活を送ることとなる。(その前年ペリー初来航の時、象山は浦賀に駆けつけている:教材写真参照)元治元(1864)年幕命により上洛した象山は一橋慶喜に開国論を説く。そして7月11日、山階宮に参殿し開国策を解説した帰途、三条木屋町で尊王攘夷派浪士に暗殺された。享年54。

ペリー横浜上陸の図(東書文庫蔵)

さて『海防八策』は西洋式火器の大量製造と海軍の設置・育成を説く挙国体制策である。その為には全国に学校を設け、国民を教化し、身分に囚われない人材登用の道を開くことを象山は説いた。この時代にあって卓見である。すでに成すべき近代化を想定していたのである。しかし、それを実現する力はもはや幕府にも朝廷にもなかった。いつの時代も指導者として最も大事なものは、時代を読む力であろう。

佐久間象山遭難の碑(京都木屋町)

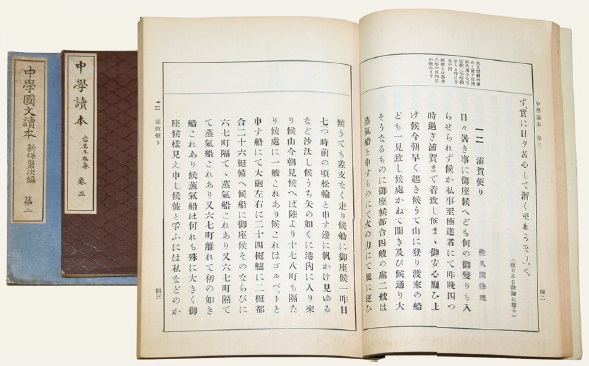

中学読本巻三(明治44年)教材(浦賀便り:佐久間修理)

(東書文庫蔵)

(荒井登美也)