4.適塾

時代的には前回の「藤樹書院」からずっと下ってしまうが、今回は蘭学塾「適塾」に触れてみたい。蘭学は、漢訳蘭書の輸入制限緩和を契機とし『解体新書』刊行などにより萌芽し、医学のみならず語学、物理学、天文学、測地学、化学、砲術の分野で発展し日本を近代化へ導く。江戸、大槻玄沢「

緒方洪庵坐像

開業2年目、洪庵は大阪における医師の評判番付に、早くも東の前頭4枚目に置かれ頭角を現している。瓦町の家は狭隘で、開業八年目に

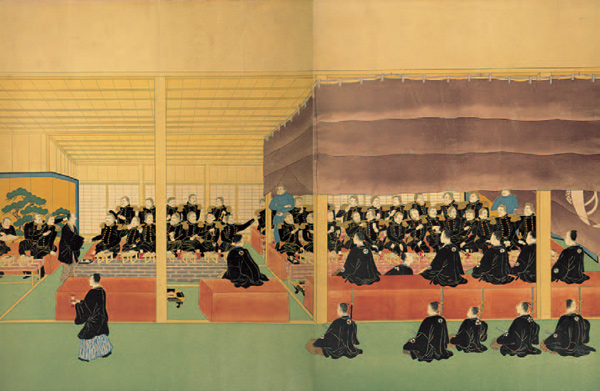

歴史科教授用参考掛図 ペリー饗応の図其の壹・其の弐(東書文庫蔵)

嘉永6(1853)年ペリー来航に続き、翌年大阪湾にロシア軍艦ディアナ号も来航している。それを目の当りにした洪庵は世界における英米の力を認識し、英学の重要性を悟る。塾生(

洪庵の業績のもう一つは、牛痘種痘法を全国に広げたことと、安政5(1858)年に長崎から始まり江戸まで拡大したコレラに対し、『

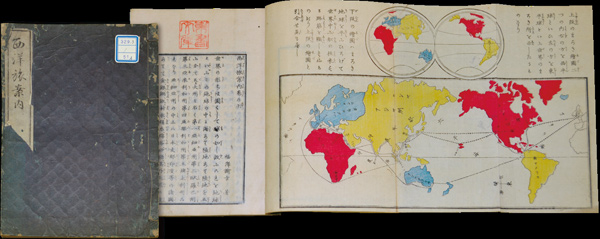

西洋旅案内(慶応3年)

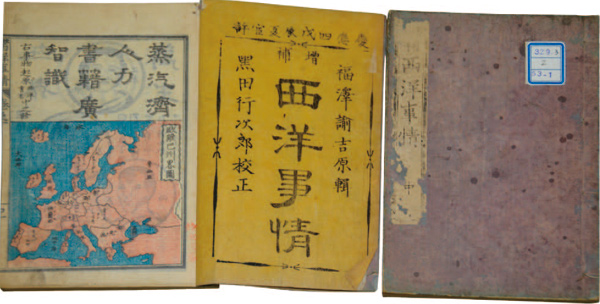

増補西洋事情(慶応4年)

(荒井登美也)