明治時代小学校理科教科書~ITの夜明け~

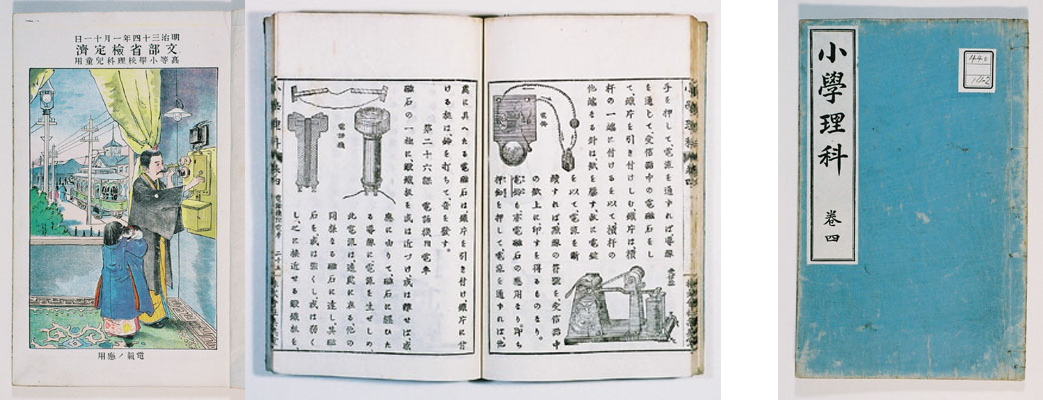

今回紹介する教科書は明治33(1900)年に発行された『小学理科 巻四』高等小学校理科児童用である。検定制度後期の教科書で、編者は学海指針社、発行は集英堂である。図版に見るように見開きにあるカラー4色の石版画が楽しい。明治33年というと1900年で100年をこえている。

現在「理科」という言葉は、学校教育では日常的に使われているが、教科名として正式に使用されるようになったのは、明治19(1886)年に制定された小学校令の下の「小学校ノ学科及其程度」においてである。

「高等小学校ノ学科ハ修身 読書 作文 習字 算術 地理 歴史 理科 図画 唱歌体操 裁縫(女児)トス」と書かれたのが初めてであった。それまでの科学教育は「博物」「物理」「化学」「生理」というように個別的に分かれていた。この教科名は法令の中に突然現れたので現場の先生たちは非常に戸惑ったということである。しかし4年後に新しい小学校令が公布され、それに基づく小学校教則大綱で内容が明確に規定され、「理科」の性格が一般的に理解されるようになる。

「理科ハ通常ノ天然物及現象ノ観察ヲ精密ニシ其相互及人生ニ対スル関係ノ大要ヲ理会セシメ兼ネテ天然物ヲ愛スルノ心ヲ養ウヲ以テ要旨トス。ノノ理科ニ於イテハ務メテ農業、工業、其ノ他人民ノ生活上ニ適切ナル事項ヲ授ケ云々」とある。

『小学理科 巻四』は明治33(1900)年に発行されたが、当時は尋常小学校が4年の義務制で、高等小学校は2年・3年・4年の3種に区分されていた。高等小学校の数は少なく、地方の郡で3校ぐらいしかなく、比較的裕福な家庭の子どもしか入学できなかった。別項目の「野口英世と教科書」でも述べたように、極貧の清作が高等小学校に通学できたのは、母親の死に物狂いの労働と、小林先生の援助のおかげであった。ちなみに清作は理科が得意で、(高小1年・100点 高小2年・98点 高小3年・98点 高小4年・99点)抜群の成績をあげた。

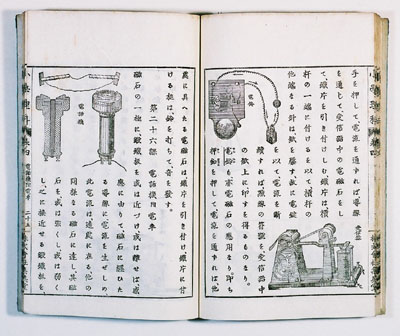

『小学理科』は当時広く使用された。それ以前の教科書にくらべて印刷技術も進歩しカラー印刷も登場するのである。図版の「電気の応用」は第2節「磁気及び電気に係る事実」第26課(電話機 電車)のさし絵である。まさに我が国近代化の象徴の図である。

アメリカのベルが電話を発明したのが明治9(1876)年で、早くも翌年には電話機を輸入している。実用化は少し遅れ、電話交換業務(東京・横浜間)を開始したのは明治23(1890)年であった。設置台数は東京155台、横浜42台であった。『小学理科』が出版された明治33(1900)年には全国18,688台、と飛躍的に増加する。昭和に入り552,557台、平成の現在は、携帯電話やPHSを含めて約1億3千万台に及ぶ。(逓信総合博物館調べ)

なおこの時代は、近くに電車が走ってポールと架線がスパークすると電話は聞こえなくなったという。

(藤村恵)